북극 스발바드 롱이어비엔 융빙수의 지화학적 특성 연구: 빙하 융해 - 화학적 풍화 - 탄소순환의 되먹임

초록

과거에는 빙하 융해를 지구 탄소순환의 비활성 요소로 여겼으나, 최근 연구 결과는 빙하가 탄소순환에서 중요한 역할로 작용할 수 있음을 시사하고 있다. 이번 연구에서는 북극 스발바드 롱이어비엔에서 채취한 융빙수의 주요 이온 및 마그네슘 동위원소 분석을 통하여 빙하 융해가 탄소순환에 대한 되먹임(feedback)에 대하여 살펴보고자 하였다. 주요 이온 조성은 일반적인 융빙수와 같이 칼슘, 마그네슘, 중탄산염, 황산염 농도가 높은 특징과 더불어 높은 나트륨 농도를 보였다. 화학적 풍화 경로와 질량보전식을 통하여 황산에 의한 탄산염 풍화(sulfuric acid-carbonate weathering; SACW)의 기여율은 28.4±8.53% (1σ, n=11), 황산에 의한 규산염 풍화(sulfuric acid-silicate weathering; SASW)의 기여율은 42.3±12.6% (1σ, n=11), 탄산에 의한 규산염 풍화(carbonic acid-silicate weathering; CASW)의 기여율은 11.1±13.7% (1σ, n=11), 탄산에 의한 탄산염 풍화(carbonic acid-carbonate weahtering; CACW)의 기여율은 8.84±7.52% (1σ, n=11)였다. 이는 연구지역 융빙수가 주로 황화 광물 산화, 비조화 규산염 용해, 탄산염 용해의 영향을 받고 있음을 지시하며, 마그네슘 동위원소 조성 변화 역시 이를 뒷받침하고 있다. 각 풍화 경로에 대한 화학적 풍화율(W)로 살펴보면 WSACW, WSASW, WCASW, WCACW은 각각 4.26±2.45 t/km2/yr (1σ, n=11), 2.75±1.58 t/km2/yr (1σ, n=11), 0.40±0.52 t/km2/yr (1σ, n=11), 1.03±0.96 t/km2/yr (1σ, n=11)이었다. 이에 따른 각 하천 최하류 시료에 대한 평균 이산화탄소 소비량은 4.13×105 mol/km2/yr이었으나, 지질학적 시간규모에서 연구 지역 전체에서의 화학적 풍화에 의한 순 탄소순환은 -3.40×105 mol/km2/yr (-15.0 t CO2/km2/yr)로 연간 15톤의 이산화탄소를 대기 중으로 배출하는 것으로 계산되었다. 이번 연구는 빙하 융해가 전 지구적 탄소순환에 있어 양의 되먹임 작용을 하며, 향후 빙하 융해-풍화-탄소순환의 되먹임 연구에서 규산염 광물과 더불어 황화 광물의 풍화 작용 또한 고려해야 함을 시사한다.

Abstract

Glacial meltwater, once considered a passive component in the global carbon cycle, has recently been recognized as a potentially significant factor. This study investigates the feedback mechanisms of glacial meltwater on the carbon cycle through an analysis of major ions and magnesium isotopes in meltwater samples collected from Longyearbyen, Svalbard. The major ion composition revealed elevated concentrations of calcium, magnesium, bicarbonate, and sulfate, typical of glacial meltwater, along with high sodium concentration. Using chemical weathering pathways and mass balance calculations, the contribution of sulfuric acid-carbonate weathering (SACW) was determined to be 28.4±8.53% (1σ, n=11), sulfuric acid-silicate weathering (SASW) at 42.3±12.6% (1σ, n=11), carbonic acid-silicate weathering (CASW) at 11.1±13.7% (1σ, n=11), and carbonic acid-carbonate weathering (CACW) at 8.84±7.52% (1σ, n=11). These results indicate that the meltwater in the study area is primarily influenced by sulfide oxidation, incongruent silicate dissolution, and carbonate dissolution, a finding supported by variations in magnesium isotope composition. The chemical weathering rates (W) for each weathering pathway were calculated as follows: WSACW = 4.26±2.45 t/km2/yr (1σ, n=11), WSASW = 2.75±1.58 t/km2/yr (1σ, n=11), WCASW = 0.40±0.52 t/km2/yr (1σ, n=11), and WCACW = 1.03±0.96 t/km2/yr (1σ, n=11). The average CO2 consumption rate for the lowermost stream samples was 4.13×105 mol/km2/yr. However, on a geological timescale, the net carbon cycle due to chemical weathering in the entire study area was calculated to be -3.40×105 mol/km2/yr (-15.0 t CO2/km2/yr), indicating an annual release of 15 tons of carbon dioxide into the atmosphere. This study suggests that glacial melt exerts a positive feedback on the global carbon cycle and highlights the importance of considering sulfide mineral weathering, in addition to silicate mineral weathering, in future research on glacial weathering-carbon cycle feedback mechanisms.

Keywords:

탄소순환, 양의 되먹임, 화학적 풍화, 황화 괌물, 빙하 융해키워드:

carbon cycle, positive feedback, chemical weathering, sulfide mineral, glacial melt1. 서 론

증가하는 온실가스 농도는 지구 온난화를 유발하며, 이는 2100년까지 지구 표면 온도를 최대 2.8℃ 상승시킬 것으로 예측된다(IPCC, 2023). 이러한 온난화의 영향은 특히 북극에서 두드러지게 나타나며, 빙권의 급격한 손실, 빙하 융해 증가, 해빙 면적 감소, 영구 동토층 해빙 등의 현상으로 이어지고 있다. 기후변화로 인한 이러한 변화는 해빙되는 영구동토층(permafrost)에서 온실가스 방출, 호수 내 유기물 분해 증가와 같이 전 지구적 탄소순환에 있어 양의 되먹임(positive feedback)을 야기한다(Kling et al., 1991; Oechel et al., 1993; Serreze et al., 2000, 2009; Freeman et al., 2001; Serreze and Francis, 2006; Zimov et al., 2006; Schuur et al., 2008, 2009; Ryu and Jacobson, 2012; IPCC, 2023).

현재 전 세계 주요 강의 유량에 비해 융빙수가 차지하는 비중은 아주 작지만(~1%), 특히 북극 지역의 경우 온난화로 인한 수문 순환 변화와 빙하 융해 증가로 인한 유라시아와 캐나다 북부에서 하천 유량이 크게 증가하고 있다(Shiklomanov et al., 2021). 빙하 후퇴와 증가하는 융빙수는 암석과 토양의 화학적 풍화를 촉진하여 더 많은 양의 용존이온과 부유 물질을 하천으로 방출하고, 이는 궁극적으로 해양에 유입되어 생지화학 순환에 중요한 역할을 하게 된다. 극지역의 화학적 풍화율은 유사한 유량을 갖는 저위도 지역과 비슷하거나 더 높지만(Sharp et al., 1995; Anderson et al., 1997; Torres et al., 2017), 극지역에서의 화학적 풍화 과정을 정량화하는 것은 아직까지 어려운 과제이다. 융빙수는 저위도 지역의 하천과 비교했을 때 뚜렷한 지구화학적 특징을 나타내는데, 이는 빙하의 침식작용으로 인한 큰 비표면적(specific surface area)을 갖는 미세입자 생성, 상대적으론 긴 융빙수의 체류 시간, 빙하 하부에 존재하는 다양한 미생물 산화 등 복잡한 생지화학적 반응에 의한 결과로 해석된다(Tranter, 2003; Ryu and Jacobson, 2012; Torres et al., 2017).

빙하 분쇄 작용(glacier grinding)은 규산염 및 비규산염 광물의 풍화 속도에 영향을 줄 수 있지만 융빙수의 화학조성은 주로 황화물 산화와 탄산염 용해에 영향을 받는다(Tranter, 2003). 황산염의 해양 체류 시간은 칼슘에 비해 훨씬 길기 때문에 황화물-탄산염 풍화는 100만년 미만의 시간규모 내에서 이산화탄소를 해양-대기 시스템으로 방출하는 역할을 할 수 있다(Torres et al., 2014). 황화물 및 탄산염 광물은 대부분 암석에서 낮은 함량으로 존재하지만, 이들의 용해 속도는 일반적으로 규산염 광물보다 훨씬 빨라 하천의 화학조성에 큰 영향을 미치게 된다(White et al., 1999). 따라서 빙하 작용이 물리적 침식 속도를 증가시키면 풍화되지 않은 광물을 포함하는 신선한 암석의 노출 증가로 인한 황화물 및 탄산염 풍화의 증가를 유발하지만, 규산염 풍화의 증가는 유발하지 않을 수 있어 빙하 작용에 의한 화학적 풍화는 이산화탄소를 제거하는 음의 되먹임보다는 양의 되먹임으로 작용할 수 있다.

북극 스발바드 롱이어비엔은 지질학적으로 많은 석탄층 및 석탄 함유층을 포함하고 있어 황화 광물 산화에 따른 황산 풍화를 연구하기에 최적의 지역으로, 이번 연구에서는 융빙수의 지화학 분석을 통하여 이 지역에서 일어나고 있는 화학적 풍화 기작과 이에 따른 이산화탄소 소비량과 배출량 정량을 통하여 기후변화로 인한 극지역 융빙수 증가가 전 지구적 탄소순환에 미치는 영향을 살펴보고자 한다.

2. 연구방법

2.1. 연구지역

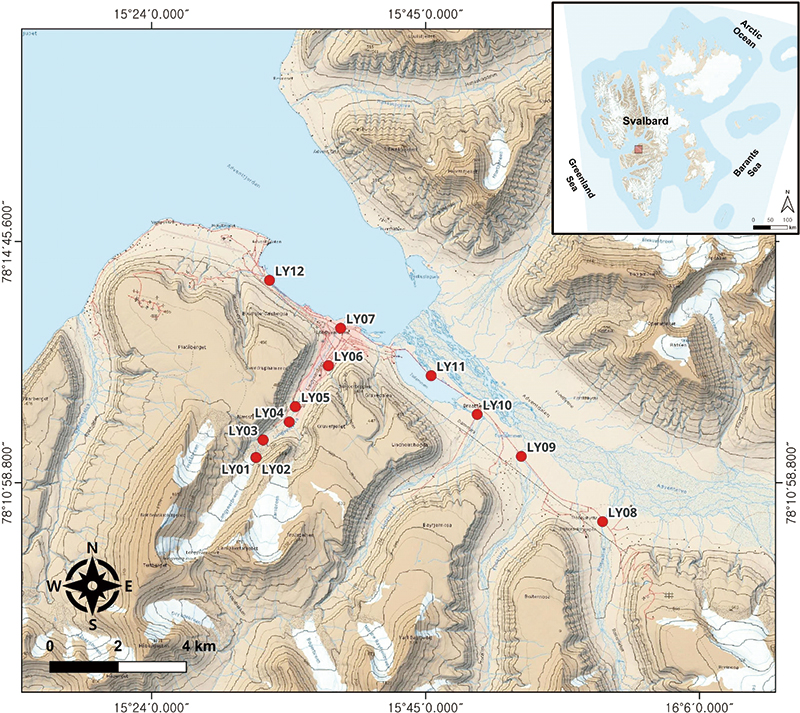

롱이어비엔(Longyearbyen)은 스발바드 제도(Svalbard Archipelago)의 중앙 스피츠베르겐 섬(Spitsbergen Island)에 위치한 북동향으로 뻗은 길이 4.8 km의 곡저 빙하이다(그림 1). 해발 고도는 210-850 m이며, 평형선 고도(equilibrium-line altitude, ELA)는 약 615 m이다. 평균 빙하 두께는 53 m이고, ELA에서의 빙하 이동 속도는 ~2-4 m/y이다(Etzelmüller et al., 2000). 롱이어비엔에서 발원하는 빙하 용빙수의 지형학적 집수 지역 면적은 약 10.7 km²이며, 이 중 43%가 빙하로 덮여 있고, 라르스브린(Larsbreen)의 일부와 스발바드 지역 빙하 목록에서 [14203]으로 분류된 미명명 빙하를 포함한다(Hagen et al., 1993). 2004년의 연간 유량은 (3.66±0.73)×106 m3로 추정되었으며, 이는 0.34±0.07 m의 비유량(specific discharge)에 해당한다. 융빙시즌 초기, 최대 수위(peak-flow) 기간 및 융빙 시즌 후기의 유량분포는 각각 1.7%, 89.7% 및 8.6%였다. 롱이어브린 북서쪽 6 km 지점에 위치한 스발바드 공항의 연평균 기온은 -5.8℃ (1975-2000)이며, 보정되지 않은 연간 강수량은 ~190 mm로 측정되었다(Førland et al., 1997; Humlum, 2002).

연구 지역은 연속적인 영구동토대 내에 위치하며 롱이어비엔은 서지(surge) 활동의 징후를 보이지 않는다. 빙하 하부는 암설로 덮여 있으며, 측면 빙퇴석(moraine)이 ELA까지 빙하와 접경을 이룬다. 접근가능한 지역 내의 조사 결과, 겨울철 융빙수 통로는 빙하-기반 계면에서 교란되지 않은 식생, 빙하 바닥의 -4℃ 온도, 그리고 상당한 기저 변형 또는 마모의 징후가 없음을 보여준다(Humlum et al., 2005). 스피츠베르겐 중앙부의 영구동토층은 100-500 m 두께이며(Humlum et al., 2003), 광산 활동을 통해 알려진 바와 같이 여러 빙하 아래까지 확장된다(Liestøl, 1977; Christiansen et al., 2005). 따라서 롱이어비엔의 빙하 밑 영구동토층은 빙하 너머의 영구동토층과 연속되어 있을 가능성이 높다(Humlum et al., 2005).

연구지역의 지질은 팔레오세의 피르칸텐(Firkanten) 및 바실리카(Basilika)층과 에오세-마이오세의 사르코파겐(Sarkofagen), 길손리겐(Gilsonryggen), 바트피엘렛(Battfjellet) 및 아스펠린토펜(Aspelintoppen)층으로 구성된다(Major and Nagy, 1972). 이들 층은 주로 셰일, 실트암, 사암으로 구성되어 있으며, 석탄층, 처트 단괴(nodule), 응회암 및 점토-철광석을 함유하고 있다(Major and Nagy, 1972). 가장 아래쪽의 피르칸텐층은 스발바드에서 상업적으로 가장 중요한 석탄 함유층이며, 롱이어비엔의 말단 빙퇴석 근처에서 롱이어 석탄층이 채굴되었다. 말단의 빙하 바닥은 피르칸텐층과 접촉하고 있는 것으로 여겨지지만, 롱이어비엔에 의해 운반되는 대부분의 석탄 잔해는 아스펠린토펜층의 두부 침식(headward erosion)으로부터 유래되었다.

2.2. 시료 채취

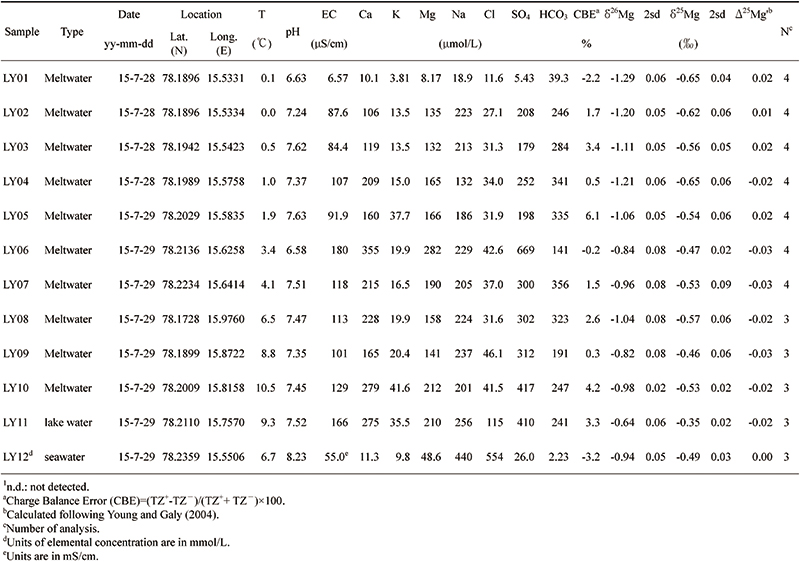

지표 유출량이 가장 높은 2015년 7월 융빙수 유출 지점부터 바다 유입 지점까지의 하천 및 주변 융빙수를 하천가에서 전동 드릴로 제작한 이동형 채수기를 사용하여 총 12개의 시료를 채취하였다(그림 1). 채취한 시료의 수온, 전기전도도(electrical conductivity; EC), pH는 Orion Ultra 8107 Triode pH 및 OrionTM DuraProbeTM 4-EC 전극이 장착된 이동형 다항목 미터기(Orion Star A325, Thermo Fisher Scientific, USA)로 현장에서 측정하였으며, 측정 전 EC 및 pH는 각각 표준 NaCl 용액(1413 μS/cm)과 3개의 pH 완충 용액(pH = 4, 7, 10)을 사용하여 보정하였다. 측정된 온도 및 pH의 정밀도는 각각 ±0.1℃ 및 ±0.002였다.

시료 채취 후 주요 양이온 및 Mg 동위원소 분석용 시료는 0.2 μm 멤브레인 필터를 이용하여 여과한 후 고순도 정제 질산(HNO3)를 넣어 pH를 2 이하로 낮춰 i-CHEM HDPE 용기에 보관하였다. 음이온 분석용 시료는 여과한 시료를 i-CHEM HDPE 용기에 넣어 분석 전까지 4℃로 냉장 보관하였다.

2.3. 시료 분석

주요 양이온(Ca2+, K+, Mg2+, Na+)과 음이온(Cl-, SO2-) 농도는 각각 한국기초과학지원연구원 오창센터에 설치된 ICP-AES (Perkin Elmer, Optima 4300DU)와 IC (Thermo Scientific, ICS-1100)를 이용하여 분석하였다. 알칼리도(HCO-)는 자동적정기(Orion Star T900, Thermo Scientific, USA)와 0.1N HCl을 이용하여 Gran 적정법으로 분석하였다. 마그네슘 동위원소 분석을 위한 시료 내 Mg 분리 및 동위원소 분석법은 Ryu (2019)에 자세히 자세히 보고되었다. 요약하자면, 양이온 교환수지(Bio-rad, AG-50W-X8 resin, 200-400 mesh)를 이용하여 약 10 μg의 Mg를 분리한 후, Mg 동위원소 비는 MC-ICP-MS (Thermo Fisher Scientific, Neptune)를 이용하여 분석하였다. 분석 중 발생할 수 있는 기기 질량 편이(instrumental mass bias)는 Mg 동위원소 표준물질인 DSM-3을 이용한 표준물질(std1)-시료(sample1)-표준물질(std2)-시료(sample2)의 외부 보정법을 사용하여 보정하였다. 이때 시료와 동위원소 표준물질의 농도는 10% 이내에서 일치시켜 농도차이에 따른 동위원소 분별효과를 제거하였다(Huang et al., 2009). 분석된 Mg 동위원소 비는 시료 전후로 분석된 표준물질의 평균값에 대한 델타 표기법(δ-notation)으로 다음과 같이 보고하였고, 시료당 최소 3번 이상의 반복분석을 실시하여 분석정밀도를 2σ로 보고하였다.

시료 분석시 함께 분석한 다양한 분석참고물질에 대한 Mg 동위원소 조성은 CAM-1 δ26Mg = -2.62±0.06‰ (2σ, n=71), 해수인증물질인 IAPSO (OSIL) δ26Mg = -0.82±0.05‰ (2σ, n=59), 현무암 참고물질인 BIR-1과 BHVO-2의 δ26Mg = -0.16±0.05‰ (2σ, n=10)과 -0.13±0.04‰ (2σ, n=19)였고 기존에 보고된 값과 일치하였다(Teng, 2017).

2.4. 화학적 풍화 경로

탄산(carbonic acid)과 황산(sulfuric acid)에 의한 탄산염과 규산염 광물의 화학적 풍화는 빙하 융해에 의한 융빙수의 지화학적 특성을 좌우하며, 아래의 일반적인 화학 반응식이 주요 양이온(Ca, Mg, Na, K), 중탄산염(HCO3), 황산염(SO4)의 화학량론의 관계를 설명하여 준다(Ryu and Jacobson, 2012):

| (1) |

| (2) |

| (3) |

| (4) |

| (5) |

| (6) |

위의 반응식에 의하면 탄산에 의한 풍화 반응 (1)-(2)의 경우 대기 중 이산화탄소 1몰과 반응하여 1몰의 중탄산염을 생성하며, 반응 (3)의 경우 2몰의 이산화탄소와 반응하여 2몰의 중탄산염을 생성한다. 중탄산염의 체류시간이 내륙수와 연안 해수에서 약 102~103년, 전체 대양에서 약 105년임을 감안한다면, 위 반응식 (1)-(4) 모두 천년 단위의 시간규모에서 대기 중 이산화탄소를 소비하는 역할을 한다. 이에 반해, 황산에 의한 풍화 반응 (4)-(6) 모두는 대기 중 이산화탄소 소비 없이 중탄산염과 황산염을 생성한다. 황산염의 해수 내 체류시간(8.7 Ma; Berner and Berner, 1987)은 중탄산염의 해수 내 체류시간보다 두 자릿수 더 길다. 따라서 해수에서 중탄산염이 제거되는 속도는 황산염이 제거되는 속도에 비해 빨라 결과적으로 반응식 (1)과 (4)에 의해 생성된 중탄산염은 해양에서의 탄산염 침전(반응식 (1)의 역반응)에 의해 이산화탄소를 해양-대기 시스템으로 순방출시킨다.

2.5. 질량 보전식

융빙수의 주요 화학조성은 화학적 풍화와 대기 유입에 의해 영향을 받으며 이들 요인의 기여도를 평가하기 위해 다음 식을 통해 계산하였다.

| (7) |

여기서 [i]riv, [i]wea, [i]atm는 각각 분석된 농도, 화학적 풍화, 대기 유입으로의 농도를 의미한다.

대기 유입에 의한 농도를 보정하기 위하여 다음 식과 같이 계산하였고, 이때 연구지역 내 증발암은 존재하지 않고 염소 이온(Cl)은 이동과정 중 반응성이 없다고 가정하였다(Feth, 1981):

| (8) |

여기서

, [Cl]riv,

, [Cl]riv,

는 각각 대기 유입 보정된 농도, 시료의 Cl 농도, 해수의 이온과 Cl의 몰 비를 나타낸다. 이때

는 각각 대기 유입 보정된 농도, 시료의 Cl 농도, 해수의 이온과 Cl의 몰 비를 나타낸다. 이때

는 니알슨(Ny-Ålesund)에서 채취한 해수의 분석값을 사용하였다.

는 니알슨(Ny-Ålesund)에서 채취한 해수의 분석값을 사용하였다.

연구 지역 내 증발암이 존재하지 않아 대기 유입이 보정된 황산염 농도는 위 반응식 (4)-(6)에 기인하며, 이때 [SO4]SACW와 [SO4]SASW는 다음 식과 같이 계산하였다:

| (9) |

| (10) |

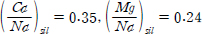

여기서 X=2로, 이는 규산염 풍화와 반응한 탄산과 탄산염 풍화와 반응한 탄산의 비로, 탄산이 규산염과 탄산염 풍화에 반응한 비가 황산이 규산염과 탄산염 풍화에 반응한 비와 동일하다고 가정하였다(Spence and Telmer, 2005)

이후 SACW 및 SASW에 의한 주요 양이온은 다음 식과 같이 계산하였다:

| (11) |

| (12) |

| (13) |

| (14) |

여기서 sil은 규산염암을 의미하며,

를 사용하였다(Gaillardet et al., 1999).

를 사용하였다(Gaillardet et al., 1999).

2.6. 화학적 풍화율 및 이산화탄소 소비량

유역 내 발생하는 화학적 풍화로 소비 또는 배출되는 CO2는 인간 및 지질시대 규모에서 전 지구적 탄소순환에 영향을 주며, 화학적 풍화율과 이에 의한 CO2 소비량 또는 배출량을 정량화하는 것은 이러한 관점에서 중요하다(Gaillardet et al., 1999). 화학적 풍화율(W)은 다음 식과 같이 계산하였다:

| (20) |

| (21) |

| (22) |

| (23) |

| (24) |

여기서 R은 지표 유출량(runoff; R = Q/A)이며, 연구지역의 유량(Q = (3.66±0.73)×10⁶ m³/yr; Yde et al., 2008) 및 집수 면적(A = 10.7 km²; Yde et al., 2008)의 비이다.

2.4절에 기술된 화학적 풍화 중 지질시대 규모에서 대기 중 CO2를 소비하는 풍화는 CASW이며, 대기 중으로 CO2를 배출하는 풍화는 CACW와 SACW이다. 따라서 화학적 풍화에 의한 CO2 소비량(WCASW-CO2)과 배출량(WCW-CO2)은 다음 식과 같이 계산하였다:

| (25) |

| (26) |

3. 결 과

3.1. 물리화학적 변수

채취한 시료의 수온은 0.0~10.5℃의 범위를 보였고, 융빙수 유출 지점(LY01)에서 하류(LY07)로 갈수록 수온은 증가하는 경향을 보였다. 또한, 다른 하천의 하류에서 채취한 시료(LY0810), 호수 및 해수 시료의 수온은 상대적으로 높았다(표 1). 시료의 pH는 6.58-8.23의 범위를 보였고, 해수를 제외한 융빙수 및 호수 시료는 약산성에서 약알칼리성의 pH를 보였다(pH = 7.31±0.37, 1σ, n = 11). 전기전도도(EC)는 융빙수 유출 지점에서 급격히 증가한 후 일정한 값을 보였고, 다른 하천의 하류 시료도 일정한 EC 값을 보였다.

3.2. 주요 이온 조성

시료의 주요 이온 분석에 대한 신뢰성 평가 기준인 전하 균형오류(Charge Balance Error; CBE)는 평균 1.5±2.7% (1σ, n=12)로 분석 결과의 신뢰성이 좋음을 지시한다(표 1). 몰 농도 기준, 해수(LY12)를 제외한 융빙수 및 호수 시료 전체에 대한 주요 양이온의 상대적 존재비는 Na (35.8%) > Ca (32.2%) > Mg (27.8%) > K (4.2%)의 순으로, 주요 음이온의 존재비는 HCO3 (46.4%) > SO4 (45.6%) > Cl (8.0%)의 순으로 감소하는 경향을 보였다. 그러나 해수 시료에 대한 주요 양이온의 상대적 존재비는 Na (86.3%) > Mg (9.5%) > Ca (2.2%) > K (1.96%)의 순으로, 주요 음이온의 존재비는 Cl (95.1%) > SO4 (4.5%) > HCO3 (0.4%)의 순으로 일반적인 해수에 비해 Ca와 K가 부화된 특성을 보였다.

3.3. 마그네슘 동위원소 조성

융빙수 시료의 마그네슘 동위원소 조성(δ26Mg)은 –1.29‰에서 –0.82‰의 범위를 가지며, 평균 δ26Mg 값은 –1.05±0.16‰ (1σ, n=10)이었다. 이는 전 세계 주요 강의 δ26Mg 값 범위 내에 속한다(–1.09‰, ranging from –1.70‰ to –0.52‰; Tipper et al., 2006). 다른 항목과 비슷하게 융빙수 유출 지점(LY01)에서 하류(LY07)로 갈수록 δ26Mg 값은 증가하는 경향을 보였다(표 1). 전체 시료 중 호수의 δ26Mg 값(–0.64‰)이 가장 높았고, 해수의 δ26Mg 값(–0.94‰)은 일반 해수의 값(–0.83‰; Ling et al., 2011)보다 약 0.1‰ 정도 낮았다.

4. 토 의

4.1. 화학적 풍화 경로에 따른 주요 이온 특성

융빙수의 화학조성에 영향을 주는 화학적 풍화 경로를 확인하기 위하여 먼저 수식 (8)을 이용하여 대기 유입에 의한 영향을 보정하였다. 계산 결과, 주요 양이온에 대한 대기 유입의 기여율은 4.1-31.2% (9.4±7.8%, 1σ, n=11)의 범위를 보였다. 시료 중 융빙수 빙하 유출지점에서 채취한 시료(LY01)에서 가장 높은 대기 유입의 영향을 보였고, 호수 시료(LY11) 역시 15%의 높은 대기 유입의 영향을 보였다.

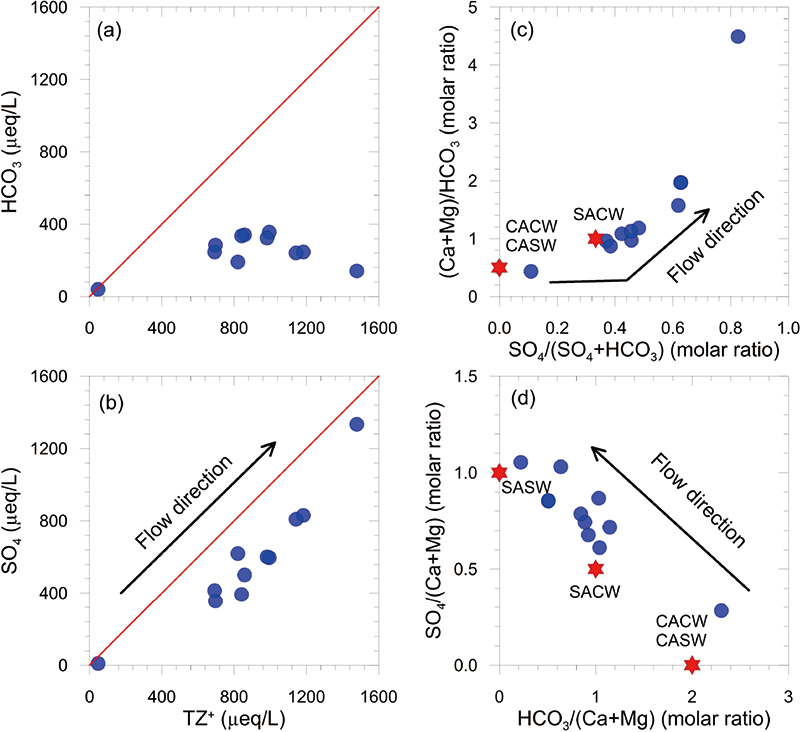

반응식 (1)-(6)에 따라 총 주요 양이온 합(TZ+)과 중탄산염(HCO3) 및 황산염(SO4)의 관계를 통해 탄산과 황산에 의한 화학적 풍화의 우세 정도를 판단할 수 있다(그림 2a, 2b). 최상류 시료(LY01)를 제외한 모든 시료에서 TZ+가 HCO3보다 매우 부화된 특성을 보이지만, SO4에 대해서는 1:1선 근처에 도시된다. 이를 통해 연구 지역에서는 황산에 의한 화학적 풍화가 우세함을 확인할 수 있다. 또한, 주요 양이온인 (Ca+Mg)와 HCO3 및 SO4과의 이론적 화학량론 계산을 통하여 연구 지역에서의 화학적 풍화 경로를 확인할 수 있다(그림 2c, 2d). 최상류 시료(LY01)를 제외한 모든 시료가 CACW/CASW와 SACW의 혼합선을 벗어난 높은 (Ca+Mg)와 SO4값을 보이는 영역에 도시된다(그림 2c). 이는 연구 지역에서 SASW가 우세하게 일어나고 있음을 지시한다. HCO3와 SO4와의 상관관계를 통해 최상류 시료(LY01)를 제외한 모든 시료가 이론적 SACW와 SASW의 혼합선의 범위안에 모두 도시되며, 이를 통해 시료 내 HCO3가 CACW와 CASW가 아닌 SACW에서 발생하였음을 확인할 수 있다(그림 2d). 시료의 주요 이온 조성에 영향을 주는 각 화학적 풍화 경로의 기여율에 대해서는 다음 절에서 구체적으로 살펴보고자 한다.

4.2. 화학적 풍화 기여율

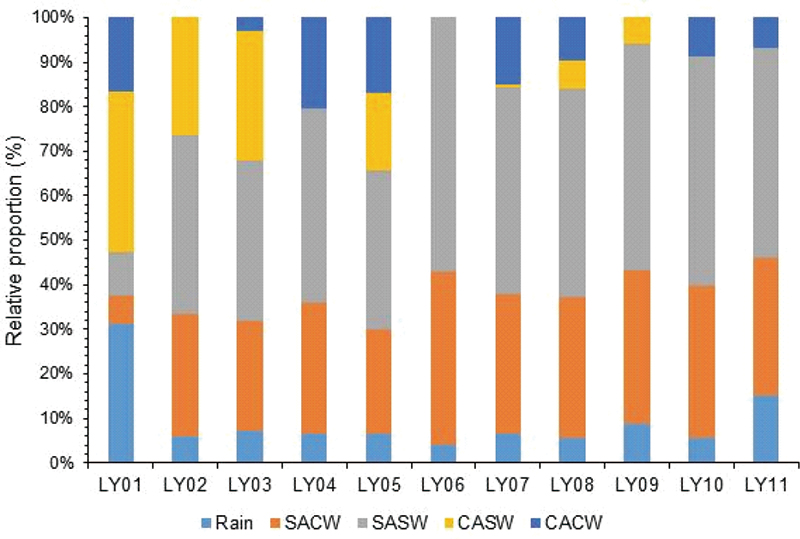

대기 유입에 의한 영향을 보정한 후, 해수 시료(LY12)를 제외한 모든 시료에 대하여 2.5절에 기술된 식 (9) - (19)를 이용하여 화학적 풍화에 대한 질량 보존 계산을 수행하였다. 계산 결과, 화학적 풍화의 기여율은 68.8-95.9%(90.6±7.8%, 1σ, n=11)로 LY01(68.8%)과 LY11(85.0%) 시료를 제외한 모든 시료에서 평균 93.7%의 기여율을 보여 융빙수의 주요 양이온은 화학적 풍화에 기인함을 확인할 수 있다(그림 3).

Plots of TZ+ versus HCO3 (a) and SO4 (b) (units are in μeq/L), (Ca+Mg)/HCO3 versus SO4/(SO4+HCO3) (c), and SO4/(Ca+Mg) versus HCO3/(Ca+Mg) (d). Red star symbols represent theoretical values of (Ca+Mg)/HCO3, SO4/(SO4+HCO3), SO4/(Ca+Mg), and HCO3/(Ca+Mg) for chemical weathering pathways (SACW, SASW, CACW and CASW) calculated using Eqs. (1) - (6) in section 2.4. SACW, SASW, CACW and CASW represent sulfuric acid-carbonate weathering, sulfuric acid-silicate weathering, carbonic acid-carbonate weathering and carbonic acid-silicate weathering, respectively. Black lines represent the flow direction of meltwater.

화학적 풍화에 의한 기여율을 탄산과 황산에 의한 각 풍화 경로별 기여율로 살펴보면, 황산에 의한 풍화 기여율은 16.1-95.9%(70.7±21.1%, 1σ, n=11), 탄산에 의한 풍화 기여율은 0-52.7%(20.0±15.5%, 1σ, n=11)로 나타났다.

LY01시료를 제외한 모든 시료에서 황산에 의한 풍화 기여율이 평균 약 6배 이상 큼을 확인할 수 있다. 또한 규산염암과 탄산염암에 의한 기여율은 각각 43.7-66.7% (53.4±7.6%, 1σ, n=11)와 22.9-49.6% (37.2±8.4%, 1σ, n=11)였다. 또한, 이를 더 세분하여 살펴보면 SACW의 기여율은 6.3-38.6% (28.4±8.5%, 1σ, n=11), SASW의 기여율은 9.8-57.2% (42.3±12.6%, 1σ, n=11), CASW의 기여율은 0-36.2% (11.1±13.7%, 1σ, n=11), CACW의 기여율은 0-20.3% (8.8±7.5%, 1σ, n=11)였다. 화학적 풍화에 의한 기여율을 통해 연구 지역에서의 풍화는 황산에 의한 풍화가 약 3배 이상 우세하였고, 규산염암의 풍화가 탄산염암의 풍화보다 약 1.4배 우세하였고, 풍화 경로 중 SASW가 가장 우세함을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 하천의 화학조성에 연구지역 기반암 내 존재비는 낮지만 용해 속도가 빠른 황화물 및 탄산염 광물의 화학적 풍화가 주요 요인으로 작용하고 있음을 지시한다(White et al., 1999).

4.3. 화학적 풍화율 및 순 탄소순환

해수 시료(LY12)를 제외한 모든 시료에 대하여 2.6절에 기술된 식 (20)-(26)를 이용하여 화학적 풍화율 및 이산화탄소 소비율을 계산한 결과, 총 화학적 풍화율은 0.39-15.9 t/km2/yr (8.44±3.89 t/km2/yr, 1σ, n=11)이었다. 이를 빙하 지역에서의 평균 21.5 t/km2/yr 및 세계 주요 강 평균 18 t/km2/yr과 비교하면 최대 약 2.5배 낮았고, 이는 연구지역의 낮은 지표 유출량에 따른 결과로 판단된다(Torres et al., 2017; references therein). 이를 각 풍화 기작에 대한 화학적 풍화율로 살펴보면 WSACW, WSASW, WCASW, WCACW은 각각 0.06-9.74 t/km2/yr (4.26±2.45 t/km2/yr, 1σ, n=11), 0.04-6.20 t/km2/yr (2.75±1.58 t/km2/yr, 1σ, n=11), 0.0-1.31 t/km2/yr (0.40±0.52 t/km2/yr, 1σ, n=11), 0.0-2.52 t/km2/yr (1.03±0.96 t/km2/yr, 1σ, n=11)이었다. 즉, 연구 지역에서 황산에 의한 화학적 풍화율이 약 5배 이상 높고, 탄산염암 풍화율이 규산염암 풍화율보다 약 1.7배 높다. 이는 극지역에서 일반적으로 나타나는 화학적 풍화 경향과 같은 결과로 빙하 분쇄작용으로 인해 노출된 비규산염 광물과 융빙수 간 강한 물-암석 반응에 의한 결과로 해석될 수 있다(Tranter, 2003; Torres et al., 2017), 각 하천의 최하류에서 채취한 시료(LY07-11)에 대한 총 화학적 풍화율은 37.4 t/km2/yr으로 국내 주요 4대강의 겨울철 평균값(27.2 t/km2/yr; Shin et al., 2011)에 비해 약 1.4배 높았다. 또한 스발바드에서 보고된 총 화학적 풍화율(11-39 t/km2/yr; Hodson et al., 2000)의 범위 안에 포함되며, 가장 높은 풍화율과 비슷한 값을 보여주었다.

계산된 화학적 풍화율에 대한 대기 중 이산화탄소 소비량을 계산한 결과, 전체 시료에 대한 평균 이산화탄소 소비량(WCO2=WCASW-CO2+WCW-CO2)은 (50.8±46.1)×103 mol/km2/yr이었고, 각 하천의 최하류에서 채취한 시료(LY07-11)에 대한 WCO2는 4.13×10 mol/km /yr로 국내 주요 4대강의 겨울철 평균값(WCO2=1,07×10 mol/km /yr; Shin et al., 2011)에 비해 약 3배 낮은 값을 나타냈다. 이 결과를 통해 연구 지역 내 화학적 풍화율은 국내 주요 4대강에 비해 높지만 이산화탄소 소비량이 작은 이유는 연구 지역 내 화학적 풍화 경로 중 반응식 (5) - (6)에 기술된 SASW가 상대적으로 큰 비율을 차기하기 때문이다.

각 하천의 최하류에서 채취한 시료(LY07-11)에 대한 지질학적 시간 규모에서 화학적 풍화에 의한 CO2 소비량(WCASW-CO2)과 배출량(WCW-CO2)은 각각 36.3×103 mol/km2/yr (1.60 t CO2/km2/yr)과 377×103 mol/km2/yr (16.6 t CO2/km2/yr)이었다. 따라서 연구 지역 전체에서의 화학적 풍화에 의한 순 탄소순환(ΔWCO2=WCASW-CO2-WCW-CO2)은 -3.40×105 mol/km2/yr (-15.0 t CO2/km2/yr)로 연간 15톤의 이산화탄소를 대기 중으로 배출하는 것으로 확인되었다. 이 결과를 통해 지질학적 규모에서 대기 중 CO2 방출은 빙하 융해를 증가시키는 양의 되먹임으로 작용할 수 있으며, 이는 암석학적 특성(황화 광물)에 의존함을 알 수 있다. 또한 향후 빙하 융해-풍화-탄소순환의 되먹임 연구에서 규산염 광물과 더불어 미량의 황화 광물의 풍화 작용 또한 고려해야 함을 시사한다.

4.4. 화학적 풍화 경로에 따른 Mg 동위원소 조성 변화

하천수의 Mg 동위원소 조성은 주요 광물 용해, 이차 광물 형성 및 생물학적 과정에 의한 동위원소 분별에 영향을 받으며(Tipper et al., 2006; Black et al., 2008; Pogge von Strandmann et al., 2008a, 2008b; Bolou-Bi et al., 2010, 2012; Teng et al., 2010; Wimpenny et al., 2010, 2014; Ryu et al., 2011, 2016, 2021; Huang et al., 2012; Lee et al., 2014; Liu et al., 2014; Opfergelt et al., 2014; Gao et al., 2018; Hindshaw et al., 2020), 규산염암에 비해 하천수에서 상대적으로 낮은 δ26Mg 값은 일반적으로 Mg 함량이 높고 무거운 Mg 동위원소(26Mg)를 선호하는 이차 광물 형성에 영향을 받는다(Tipper et al., 2006; Lee et al., 2014). 그런데도 Mg 동위원소는 작은 유역에서의 풍화 강도 및 기반암 특성 변화를 이해하는 중요한 지시자가 될 수 있음을 제시하였다(Tipper et al., 2006; Brenot et al., 2008; Lee et al., 2014).

시료의 분석된 δ26Mg에 대한 대기 유입의 영향을 수식 (8)과 질량 보전식을 이용하여 계산한 결과, δ26Mg 값의 차이가 -0.09‰ ~ -0.02‰ (-0.03±0.04‰, 2σ, n=11)로 융빙수 유출지점에서 채취한 시료(LY01)에서 가장 큰 값 차이를 보였지만 분석 정밀도(0.1‰, 2σ)보다 낮아 대기 유입에 의한 영향은 미미한 것으로 확인된다.

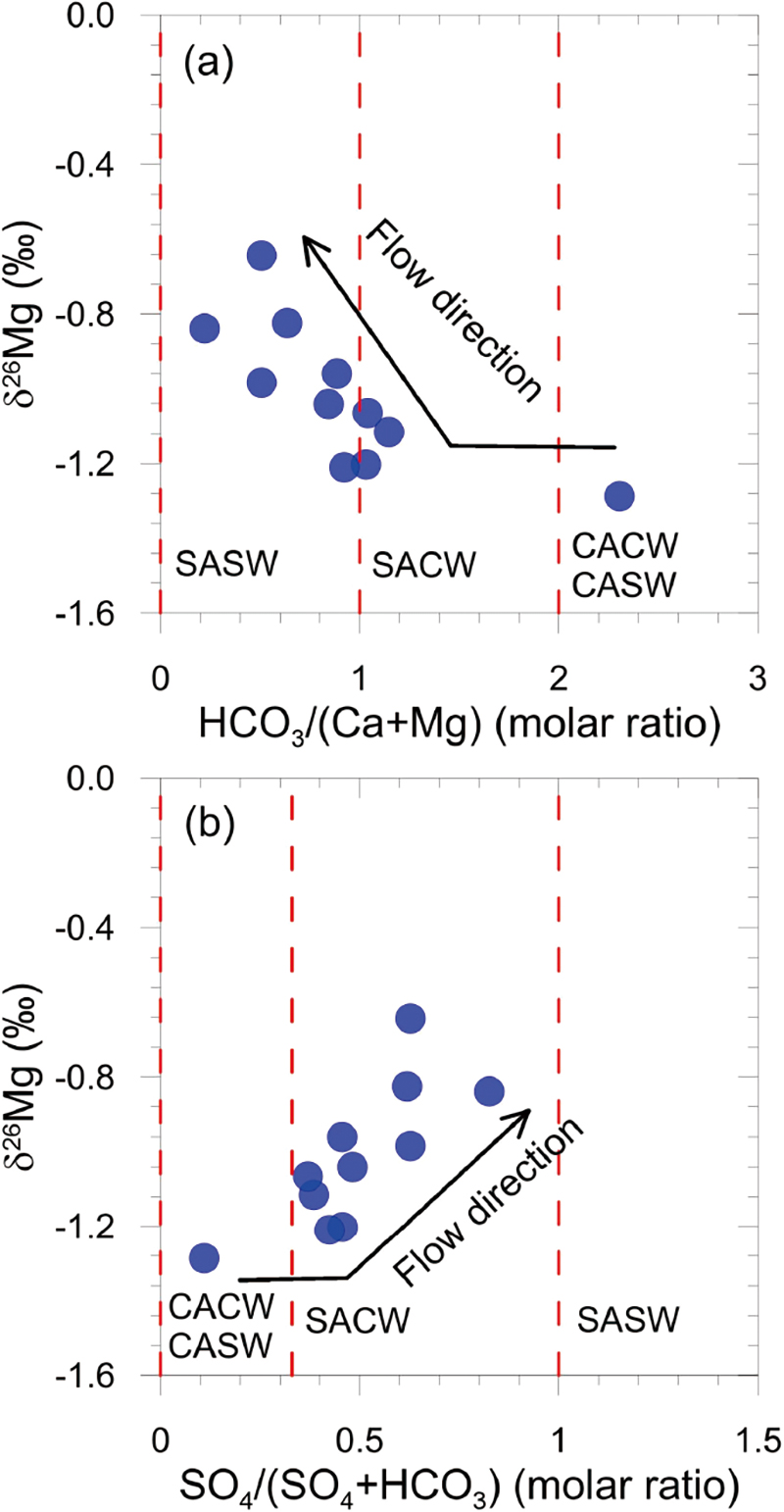

최상류 시료(LY01)는 시료 중 가장 낮은 δ26Mg 값(-1.29‰)을 보였고 화학적 풍화 경로 중 CASW가 36%로 가장 우세하게 나타났으나, (Ca+Mg)에 대해서만은 CACW가 45.0%, 그다음으로 SACW가 17.3%로 탄산염암 풍화에 의한 기여도가 62.3%로 계산되었다. 즉, LY01 시료의 δ26Mg 값은 탄산염암 풍화에 의해 큰 영향을 받았음을 예상할 수 있다. 이 결과는 δ26Mg와 HCO3/(Ca+Mg)의 상관관계를 통해서도 명확히 확인할 수 있다(그림 4a). 즉, 융빙수 이동 경로에 따라 시료에 대한 SACW의 영향이 커짐과 무관하게 유사한 δ26Mg 값을 보이다가 SASW의 영향이 커지면서(HCO3/(Ca+Mg) < 1) δ26Mg 값이 급격하게 증가하는 것을 확인할 수 있다. 마찬가지로, δ26Mg와 SO4/(SO4+HCO3)의 상관관계를 통해서도 SASW의 기여율(SO4/(SO4+HCO3) = 1)이 증가하면서 δ26Mg 값이 급격하게 증가함을 확인할 수 있다. 따라서, 극 지역에서 융빙수의 Mg 동위원소 조성 변화는 기반암의 특성과 화학적 풍화 세기를 이해하고 해석하는 데 중요한 프록시로 활용될 수 있음을 보여준다.

Plots of δ26Mg versus HCO3/(Ca+Mg) (a) and SO4/ (SO4+HCO3) (b). Dotted lines represent theoretical values of HCO3/(Ca+Mg) and SO4/(SO4+HCO3) for chemical weathering pathways (SACW, SASW, CACW and CASW) calculated using Eqs. (1) - (6) in section 2.4. Black lines represent the flow direction of meltwater.

5. 결 론

이번 연구에서는 북극 스발바드 롱이어비엔 지역 융빙수의 주요 이온 및 마그네슘 동위원소 분석을 통해 빙하 융해가 탄소순환에 미치는 되먹임 작용을 살펴보았다. 주요 이온 조성을 통해 일반적인 빙하 융빙수와 유사하게 높은 칼슘, 마그네슘, 중탄산염, 황산염 농도와 더불어 나트륨 농도가 높은 특징을 보였다. 화학적 풍화 경로 및 질량 보전식 계산을 통해 황산에 의한 탄산염 풍화(sulfuric acid-carbonate weathering; SACW)와 황산에 의한 규산염 풍화(sulfuric acid-silicate weathering; SASW)가 주요 풍화 과정으로 나타났으며, 이는 융빙수가 황화물 산화, 비조화 규산염 용해, 탄산염 용해의 영향을 받고 있음을 시사한다. 마그네슘 동위원소 조성변화 역시 이러한 결과를 뒷받침하고 있다. 각 풍화 경로에 대한 화학적 풍화율(W)은 WSACW = 4.26±2.45 t/km2/yr, WSASW = 2.75±1.58 t/km2/yr, WCASW = 0.40±0.52 t/km2/yr, WCACW = 1.03±0.96 t/km2/yr로 계산되었다. 하천 최하류 시료의 평균 이산화탄소 소비량은 4.13×105 mol/km2/yr이었으나, 지질학적 시간 규모에서 연구 지역 전체의 순 탄소순환은 -3.40×105 mol/km2/yr로 연간 15톤의 이산화탄소를 대기 중으로 배출하는 것으로 나타났다. 이는 빙하 융해가 전 지구적 탄소순환에 양의 되먹임 작용을 한다는 것을 의미하며, 향후 빙하 융해-풍화-탄소순환 되먹임 연구에서 규산염 광물과 더불어 황화 광물의 풍화 작용 또한 고려해야 함을 시사한다.

Acknowledgments

이 논문은 국립부경대학교 자율창의학술연구비(2025년) 에 의하여 연구되었습니다.

References

-

Anderson, S.P., Drever, J.I. and Humphrey, N.F., 1997, Chemical weathering in glacial environments. Geology, 25, 399-402.

[https://doi.org/10.1130/0091-7613(1997)025<0399:CWIGE>2.3.CO;2]

- Berner, E.K. and Berner, R.A., 1987, The Global Water Cycle: Geochemistry and Environment. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., p. 397.

-

Black, J.R., Epstein, E., Rains, W.D., Yin, Q.Z. and Casey, W.H., 2008, Magnesium-isotope fractionation during plant growth. Environmental Science and Technology, 42, 7831-7836.

[https://doi.org/10.1021/es8012722]

-

Bolou-Bi, E.B., Vigier, N., Leyval, C., and Poszwa, A., 2010, Experimental determination of magnesium isotope fractionation during higher plant growth. Geochimica et Cosmochimica Acta, 74, 2523-2537.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2010.02.010]

-

Bolou-Bi, E.B., Vigier, N., Poszwa, A., Boudot, J.-P. and Dambrine, E., 2012, Effects of biogeochemical processes on magnesium isotope variations in a forested catchment in the Vosges Mountains (France). Geochimica et Cosmochimica Acta, 87, 341-355.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2012.04.005]

-

Brenot, A., Cloquet, C., Vigier, N., Carignan, J. and France-Lanord, C., 2008, Magnesium isotope systematics of the lithologically varied Moselle river basin, France. Geochimica et Cosmochimica Acta, 72, 5070-5089.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2008.07.027]

-

Christiansen, H.H., French, H.M. and Humlum, O., 2005, Permafrost in the Gruve-7 mine, Adventdalen, Svalbard. Norsk Geografisk Tidsskrift, 59, 109-115.

[https://doi.org/10.1080/00291950510020592]

-

Etzelmüller, B., Ŏdegård, R.S., Vatne, G., Mysterud, R.S., Tonning, T. and Sollid, J.L., 2000, Glacier characteristics and sediment transfer system of Longyearbreen and Larsbreen, western Spitsbergen. Norsk Geografisk Tidsskrift, 54, 157-168.

[https://doi.org/10.1080/002919500448530]

- Feth, J.H., 1981, Chloride in natural continental water-A review. USGS Water Supply Paper, 2176.

-

Førland, E.J., Hanssen-Bauer, I. and Nordli, P.Ø., 1997, Climate statistics and long-term series of temperature and precipitation at Svalbard and Jan Mayen. Det Norske Meteorologisk Institutt (DNMI report), 21, 43.

[https://doi.org/10.2166/nh.1997.0002]

-

Freeman, C., Evans, C.D., Monteith, D.T., Reynolds, B. and Fenner, N., 2001, Export of organic carbon from peat soils. Nature, 412, 785.

[https://doi.org/10.1038/35090628]

-

Gaillardet, J., Dupré, B., Louvatm, P. and Allègre, C.J., 1999, Global silicate weathering and CO2 consumption rates deduced from the chemistry of large rivers. Chemical Geology, 159, 3-30.

[https://doi.org/10.1016/S0009-2541(99)00031-5]

-

Gao, T., Ke, S., Wang, S.-J., Li, F., Liu, C., Lei, J., Liao, C. and Wu, F., 2018, Constrasting Mg isotopic compositions between Fe-Mn nodules and surrounding soils: Accumulation of light Mg isotopes by Mg-depleted clay minerals and Fe oxides. Geochimica et Cosmochimica Acta, 237, 205-222.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2018.06.028]

- Hagen, J.O., Liestøl, O., Roland, E. and Jørgensen, T., 1993, Glacier atlas of Svalbard and Jan Mayen. Norwegian Polar Institute, p. 129.

-

Hindshaw, R.S., Tosca, R., Tosca, N.J. and Tipper, E.T., 2020, Experimental constraints on Mg isotope fractionation durng clay formation: Implications for the global biogeochemical cycle of Mg. Earth and Planetary Science Letters, 531, 115980.

[https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.115980]

-

Hodson, A.J., Tranter, M. and Vatne, G., 2000, Contemporary rates of chemical denudation and atmospheric CO2 sequestration in glacier basins: an Arctic perspective. Earth Surface Processes and Landforms, 25, 1447-1471.

[https://doi.org/10.1002/1096-9837(200012)25:13<1447::AID-ESP156>3.0.CO;2-9]

-

Huang, F., Glessner, J., Ianno, A., Lundstrom, C. and Zhang, Z., 2009, Magnesium isotopic composition of igneous rock standards measured by MC-ICP-MS. Chemical Geology, 268, 15-23.

[https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2009.07.003]

-

Huang, K.-J., Teng, F.-Z., Wei, G.-J., Ma, J.-L. and Bao, Z.-Y., 2012, Adsorption- and desorption-controlled magnesium isotope fractionation during extreme weathering of basalt in Hainan Island, China. Earth and Planetary Science Letters, 359-360, 73-83.

[https://doi.org/10.1016/j.epsl.2012.10.007]

-

Humlum, O., 2002, Modelling late 20th-century precipitation in Nordenskio¨ ld Land, Svalbard, by geomorphic means. Norsk Geografisk Tidsskrift, 56, 96-103.

[https://doi.org/10.1080/002919502760056413]

-

Humlum, O., Elberling, B., Hormes, A., Fjordheim, K., Hansen, O.H. and Heinemeier, J., 2005, Late-Holocene glacier growth in Svalbard, documented by subglacial relict vegetation and living soil microbes. Holocene, 15, 396-407.

[https://doi.org/10.1191/0959683605hl817rp]

-

Humlum, O., Instanes, A. and Sollid, J.L., 2003, Permafrost in Svalbard: a review of research history, climatic background and engineering challenges. Polar Research, 22, 191-215.

[https://doi.org/10.3402/polar.v22i2.6455]

- IPCC, 2023, In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Lee, H. and Romero, J. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115.

-

Kling, G.W., Kipphut, G.W. and Miller, M.C., 1991, Arctic lakes and streams as gas conduits to the atmosphere - Implications for tundra carbon budgets. Science, 251, 298-301.

[https://doi.org/10.1126/science.251.4991.298]

-

Lee, S.-W., Ryu, J.-S. and Lee, K.-S., 2014, Magnesium isotope geochemistry in the Han River, South Korea. Chemical Geology, 364, 9-19.

[https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2013.11.022]

- Liestøl, O., 1977, Pingos, springs and permafrost in Spitsbergen. Arbok Norsk Polarinstitutt, 1975, 7-29.

-

Ling, M.-X., Sedaghatpour, F., Teng, F.-Z., Hays, P.D., Strauss, J. and Sun, W., 2011, Homogeneous magnesium isotopic composition of seawater: an excellent geostandard for Mg isotope analysis. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 25, 2828-2836.

[https://doi.org/10.1002/rcm.5172]

-

Liu, X.-M., Teng, F.-Z., Rudnick, R.L., McDonough, W.F. and Cummings, M., 2014, Massive magnesium depletion and isotopic fractionation in weathered basalts. Geochimica et Cosmochimica Acta, 135, 336-349.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2014.03.028]

- Major, H. and Nagy, J., 1972, Geology of the Adventdalen map area. Norsk Polarinstitutt, p. 138.

-

Oechel, W.C., Hastings, S.J., Vourlrtis, G., Jenkins, M., Riechers, G. and Grulke, N., 1993, Recent change of Arctic tundra ecosystems from a net carbon dioxide sink to a source. Nature, 361, 520-523.

[https://doi.org/10.1038/361520a0]

-

Opfergelt, S., Burton, K.W., Georg, R.B., West, A.J., Guicharnaud, R.A., Sigfusson, B., Siebert, C., Gislason, S.R. and Halliday, A.N., 2014, Magnesium retention on the soil exchange complex controlling Mg isotope variations in soils, soil solutions and vegetation in volcanic soils, Iceland. Geochimica et Cosmochimica Acta, 125, 110-130.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2013.09.036]

-

Pogge von Strandmann, P.A.E., Burton, K.W., James, R.H., van Calstern, P., Gislason, S.R. and Sigfússon, B., 2008a, The influence of weathering processes on riverine magnesium isotopes in a basaltic terrain. Earth and Planetary Science Letters, 276, 187-197.

[https://doi.org/10.1016/j.epsl.2008.09.020]

-

Pogge von Strandmann, P.A.E., James, R.H., van Calsteren, P., Gislason, S.R. and Burton, K.W., 2008b, Lithium, magnesium and uranium isotope behaviour in the estuarine environment of basaltic islands. Earth and Planetary Science Letters, 274, 462-471.

[https://doi.org/10.1016/j.epsl.2008.07.041]

-

Ryu, J.-S., 2019, Magnesium isotope fractionation during surficial processes. Journal of the Geological Society of Korea, 55, 749-758 (in Korean with English abstract).

[https://doi.org/10.14770/jgsk.2019.55.6.749]

-

Ryu, J.-S. and Jacobson, A.D., 2012, CO2 evasion from the Greenland Ice Sheet: A new carbon-climate feedback. Chemical Geology, 320-321, 80-95.

[https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2012.05.024]

-

Ryu, J.-S., Jacobson, A.D., Holmden, C., Lundstrom, C. and Zhang, Z., 2011, The major ion, δ44/40Ca, δ44/42Ca, and δ26/24Mg geochemistry of granite weathering at pH = 1 and T = 25℃: power-law processes and the relative reactivity of minerals. Geochimica et Cosmochimica Acta, 75, 6004-6026.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2011.07.025]

-

Ryu, J.-S., Vigier, N., Decarreau, A., Lee, S.-W., Lee, K.-S., Song, H. and Petit, S., 2016, Experimental investigation of Mg isotope fractionation during mineral dissolution and clay formation. Chemical Geology, 445, 135-145.

[https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2016.02.006]

-

Ryu, J.-S., Vigier, N., Derry, L. and Chadwick, O.A., 2021, Variations of Mg isotope geochemistry in soils over a Hawaiian 4 Myr chronosequence. Geochimica et Cosmochimica Acta, 292, 94-114.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2020.09.024]

-

Schuur, E.A.G., Bockheim, J., Canadell, J.G., Euskirchen, E., Field, C.B., Goryachkim, S.V., Hagemann, S., Kuhry, P., Lafleur, P.M., Lee, H., Mazhitova, G., Nelson, F.E., Rinke, A., Romanovsky, V.E., Shiklonanov, N., Tarnocai, C., Venevsky, S., Vogel, J.G. and Zimov, S.A., 2008, Vulnerability of permafrost carbon to climate change: implications for the global carbon cycle. BioScience, 58, 701-714.

[https://doi.org/10.1641/B580807]

-

Schuur, E.A.G., Vogel, J.G., Crummer, K.G., Lee, H., Sickman, J.O. and Osterkamp, T.E., 2009, The effect of permafrost thaw on old carbon release and net carbon exchange from tundra. Nature, 459, 556-559.

[https://doi.org/10.1038/nature08031]

-

Serreze, M.C., Barrett, A.P., Stroeve, J.C., Kindig, D.N. and Holland, M.M., 2009, The emergence of surface-based Arctic amplification. The Cryosphere, 3, 11-19.

[https://doi.org/10.5194/tc-3-11-2009]

-

Serreze, M. and Francis, J.A., 2006, The arctic amplification debate. Climatic Change, 76, 241-264.

[https://doi.org/10.1007/s10584-005-9017-y]

-

Serreze, M.C., Walsh, J.E., Chapin III, F.S., Osterkamp, T., Dyurgerov, M., Romanovsky, V., Oechel, W.C., Morison, J., Zhang, T. and Barry, R.G., 2000, Observational evidence of recent change in the northern high latitude environment. Climitic Change, 46, 159-207.

[https://doi.org/10.1023/A:1005504031923]

-

Sharp, M., Tranter, M., Brown, G.H. and Skidmore, M., 1995, Rates of chemical denudation and CO2 drawdown in a glacier-covered alpine catchment. Geology, 23, 61-64.

[https://doi.org/10.1130/0091-7613(1995)023<0061:ROCDAC>2.3.CO;2]

-

Shiklomanov, A., Déry, S., Tretiakov, M., Yang, D., Magritsky, D., Georgiadi, A. and Tang, W., 2021, River Freshwater Flux to the Arctic Ocean. In: Yang, D., Kane, D.L. (eds) Arctic Hydrology, Permafrost and Ecosystems. Cham: Springer, 703-738.

[https://doi.org/10.1007/978-3-030-50930-9_24]

-

Shin, W.-J., Ryu, J.-S., Park, Y. and Lee, K.-S., 2011, Chemical weathering and associated CO2 consumption in six major river basins, South Korea. Geomorphology, 129, 334-341.

[https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.02.028]

-

Spence, J. and Telmer, K., 2005, The role of sulfur in chemical weathering and atmospheric CO2 fluxes: evidence from major ions, δ13CDIC, and δ34SSO4 in rivers of the Canadian Cordillera. Geochimica et Cosmochimica Acta, 69, 5441-5458.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2005.07.011]

-

Teng, F.-Z., 2017, Magnesium isotope geochemistry. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 82, 219-287.

[https://doi.org/10.2138/rmg.2017.82.7]

-

Teng, F.-Z., Li, W.-Y., Rudnick, R.L. and Gardner, L.R., 2010, Contrasting lithium and magnesium isotope fractionation during continental weathering. Earth and Planetary Science Letters, 300, 63-71.

[https://doi.org/10.1016/j.epsl.2010.09.036]

-

Tipper, E.T., Galy, A., Gaillardet, J., Bickle, M.J., Elderfield, H. and Carder, E.A., 2006, The magnesium isotope budget of the modem ocean: Constraints from riverine magnesium isotope ratios. Earth and Planetary Science Letters, 250, 241-253.

[https://doi.org/10.1016/j.epsl.2006.07.037]

-

Torres, M.A., Moosdorf, N., Hartmann, J., Adkins, J.F. and West, A.J., 2017, Glacial weathering, sulfide oxidation, and global carbon cycle feedbacks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 8716-8721.

[https://doi.org/10.1073/pnas.1702953114]

-

Torres, M.A., West, A.J. and Li, G., 2014, Sulphide oxidation and carbonate dissolution as a source of CO2 over geological timescales. Nature, 507, 346-349.

[https://doi.org/10.1038/nature13030]

-

Tranter, M., 2003, Geochemical weathering in glacial and proglacial environments. in Treatise on Geochemistry, Vol. 5: Surface and Ground Water, Weathering and Soils, eds Holland, H.D. and Turekian, K.K. (Oxford: Elsevier), pp. 189-205.

[https://doi.org/10.1016/B0-08-043751-6/05078-7]

-

White, A.F., Bullen, T.D., Vivit, D.V., Schulz, M.S. and Clow, D.W., 1999, The role of disseminated calcite in the chemical weathering of granitoid rocks. Geochimica et Cosmochimica Acta, 63, 1939-1953.

[https://doi.org/10.1016/S0016-7037(99)00082-4]

-

Wimpenny, J., Colla, C.A., Yin, Q.-Z., Rustad, J.R. and Casey, W.H., 2014, Investigating the behaviour of Mg isotopes during the formation of clay minerals. Geochimica et Cosmochimica Acta, 128, 178-194.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2013.12.012]

-

Wimpenny, J., Gislason, S.R., James, R.H., Gannoun, A., Pogge Von Strandmann, P.A.E. and Burton, K.W., 2010, The behaviour of Li and Mg isotopes during primary phase dissolution and secondary mineral formation in basalt. Geochimica et Cosmochimica Acta, 74, 5259-5279.

[https://doi.org/10.1016/j.gca.2010.06.028]

-

Yde, J.C., Riger-Kusk, M., Christiansen, H.H., Knudsen, N.T. and Humlum, O., 2008, Hydrochemical characteristics of bulk meltwater from an entire ablation season, Longyearbreen, Svalbard. Journal of Glaciology, 54, 259-272.

[https://doi.org/10.3189/002214308784886234]

-

Zimov, S.A., Schuur, E.A.G. and Chapin, F.S., 2006, Permafrost and the global carbon budget. Science, 312, 1612-1613.

[https://doi.org/10.1126/science.1128908]