열 처리된 저어콘의 시간분해 OSL 신호 특성

초록

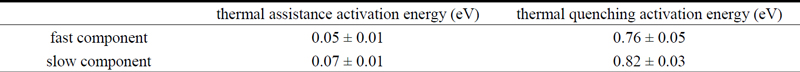

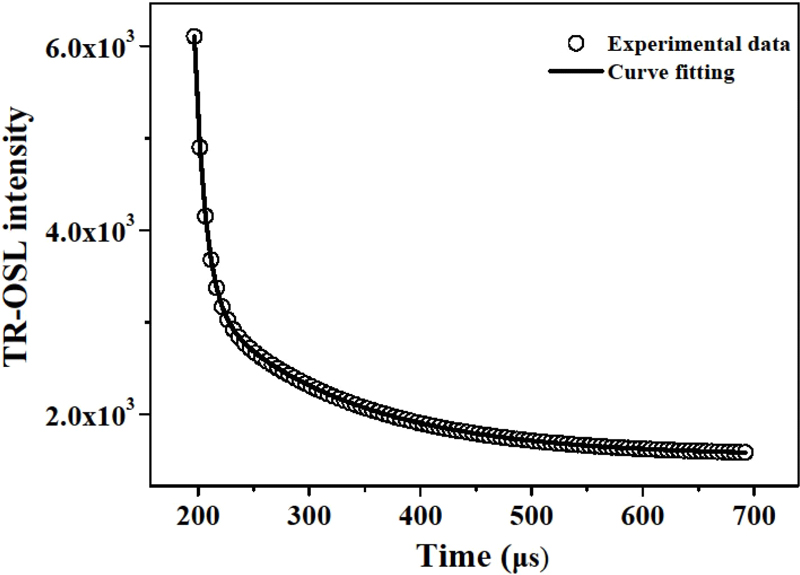

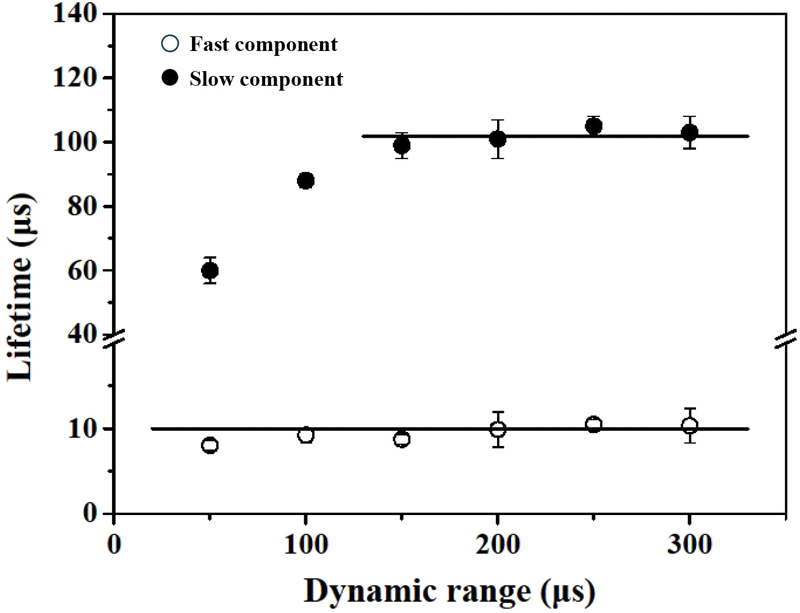

이 논문에서는 열 처리된 저어콘 시료를 대상으로 여러 가지 실험 조건에서 측정된 시간분해 OSL (TR-OSL) 신호에 대한 물리적 연구결과를 소개하고, 기존의 연구결과들과 비교·분석하였다. TR-OSL 신호의 분석을 통하여, 이번 연구에 사용된 저어콘에는 서로 다른 냉광수명(life time)을 가지는 두 개의 신호성분이 존재함을 확인하였다. 즉, 펄스 폭 100 μs, 펄스 주기 250 μs, 펄스 반복수 105 번인 펄스 조건에서 fast 성분의 냉광수명은 10.2 ± 0.7 μs로, slow 성분의 냉광수명은 99.6 ± 4.3 μs로 산출되었다. 또한, fast 성분의 냉광수명은 펄스 주기, 열 전처리 온도와 시간, 조사선량에 무관하게 일정하였으나, slow 성분의 냉광수명은 펄스주기와 조사선량에 대한 의존성을 나타냈다. TR-OSL 신호를 이용하여 구한 열적도움(thermal assistance) 활성화 에너지는 fast 성분의 경우 0.05 ± 0.01 eV, slow 성분의 경우 0.07 ± 0.01 eV이었으며, 열 소광(thermal quenching) 활성화 에너지는 fast 성분의 경우 0.76 ± 0.05 eV, slow 성분의 경우 0.82 ± 0.03 eV로 두 성분에서 유사한 값이 관찰되었다.

Abstract

In this paper, Time Resolved-OSL (TR-OSL) spectra of heated zircon were physically investigated under various experimental pulse conditions and the results were discussed in comparison with those reported in previous literatures. Analyses of the TR-OSL signals have shown that the decay consists of two components with lifetimes of 10.2 ± 0.7 μs for fast component and 99.6 ± 4.3 μs for slow component on the conditions of pulse width of 100 μs, dynamic range (pulse duration) of 250 μs and sweep number of 105. Considering the relationship between the lifetime and the dynamic range, the preheating temperature and duration, and the magnitude of radiation dose, the fast component showed independent results while the slow component was found to be dependent on the dynamic range and the magnitude of radiation dose. Based on the variations in TR-OSL intensities depending on measurement temperatures, the thermal assistance activation energies of 0.05 ± 0.01 eV for fast component and 0.07 ± 0.01 eV for slow component, and the thermal quenching activation energies of 0.76 ± 0.05 eV for fast component and 0.82 ± 0.03 eV for slow component, which were found to be very close to each other, were evaluated.

Keywords:

zircon, OSL dating, TR-OSL signal, lifetime, thermal assistance/quenching energy키워드:

저어콘, OSL 연대측정, 시간분해 OSL (TR-OSL) 신호, 냉광수명, 열적 도움/열 소광 에너지1. 서 론

방사선에 의해 유도된 광여기 루미네선스(Optically Stimulated Luminescence; 이하, OSL) 신호는 시료의 물성과 관련된 물리학적 연구뿐만 아니라, 고고학이나 지질학 분야에서의 연대측정, 원자력 분야에서의 방사선 사고선량 측정 등 여러 분야에 응용될 수 있다(Hong et al., 2001; Galloway, 2002a; Wintle and Adamiec, 2017). 일반적인 광여기(optical stimulation) 방법과 달리, 시료에 짧은 시간 동안의 빛을 쪼여주고 이로 인해 방출되는 OSL 신호를 시간적으로 구분하여 측정하는 시간분해 OSL (Time-Resolved OSL; 이하, TR-OSL) 신호는 다음과 같은 장점이 있다(Chithambo et al., 2016). 우선, 펄스(pulse) 후에 측정되는 OSL 신호의 잡음은 오직 검출기의 전기적 잡음만 존재하므로 OSL 신호의 측정효율 즉, 측정시간 동안 OSL 신호의 신호 대 잡음비(signal-to-noise ratio)가 매우 높다. 또한, 광여기의 펄스 폭이 매우 짧기 때문에 광여기로 인해 방출되는 포획전자(trapped electron)의 비율이 무시할 정도로 작아 반복적인 OSL 신호 검출이 가능하다. 마지막으로, 시료의 냉광수명(lifetime)을 산출할 수 있어 OSL 신호 방출과정의 규명에 필수적인 OSL 재결합 중심(recombination center)에 대한 정보를 파악할 수 있다; 냉광수명은 포획된 전자가 광여기로 인해 격자결함에서 방출된 후 재결합 중심까지 도달하는 데 걸리는 시간을 의미한다. 일반적인 OSL 연대측정의 경우, 여기 광원의 출력과 파장을 일정하게 고정하고 빛으로 시료를 연속적인 시간 동안 여기하여 얻어진 continuous-wave OSL (CW-OSL) 신호가 이용되지만, CW-OSL 신호만으로는 OSL 신호 방출과 관련된 시료의 자세한 물리적 정보를 파악하기는 부족하다. 반면, TR-OSL로부터 얻어진 냉광수명에 대한 정보는 OSL 신호 방출과정의 동역학적 매카니즘을 설명할 수 있으므로, OSL 연대측정법의 실험 조건을 결정하거나 새로운 OSL 연대측정 방법의 개발 및 OSL 연대측정 결과의 신뢰도를 향상시키는 데 유용하게 활용될 수 있다. 전술한 바와 같이, TR-OSL 신호는 신호 대 잡음비가 매우 높기 때문에 OSL 신호 민감도(OSL sensitivity; 단위 질량, 단위 흡수선량당 방출하는 OSL 신호의 세기)가 작아 계수통계학적(counting statistics)으로 불리한 시료의 연대측정 신뢰도 향상을 위한 연대측정법 개발에 이용할 수도 있다. 지금까지 새로운 연대측정법 개발을 목적으로 TR-OSL을 이용한 연구결과들이 많이 보고되었으나 주로 석영을 대상으로 한 내용이 대부분이다(Galloway, 2002b; Ogundare and Chithambo, 2007; Spooner et al., 2019).

저어콘(ZrSiO4)은 퇴적층에서 흔히 발견되며, 화학적으로 안정할 뿐만 아니라 우라늄, 토륨 핵종을 다량 함유하고 있어, 내부 선량률(internal dose rate)이 외부 선량률(external dose rate)에 비해 높은 물리적 특성을 지니고 있다. 따라서 OSL 연대측정 측면에서도, 저어콘이 퇴적된 후 경과한 시간이 짧아 외부에서 흡수한 방사선량이 적더라도 내부선량에 의해 의미있는 OSL 신호 검출이 가능하기 때문에, 젊은 시료의 연대측정과 관련한 유용성이 제기되기도 하였다(Sutton and Zimmerman, 1976; Godfrey-Smith et al., 1989). 그러나 퇴적층에서 시료 분리의 어려움(Turkin et al., 2006)과 상온에서 OSL 신호의 자연감소(anomalous fading) 현상(Templer, 1985) 등 실제 연대측정 목적으로 사용하기 위해 극복해야 할 문제들이 여전히 남아 있다. 지금까지 저어콘의 루미네선스 연대측정 연구는 TL (thermoluminescence) 혹은 CW-OSL 신호를 이용한 결과가 대부분이며(van Es et al., 2000; Turkin et al., 2006; Hanh et al., 2013; Schmidt et al., 2024), TR-OSL을 이용한 연구는 석영이나 장석에 비해 상대적으로 매우 빈약한 실정이다; Bulur et al. (2014)이 수행한 저어콘 TR-OSL 신호의 물리적 특성에 대한 연구가 유일한 선행 연구 사례로 여겨진다. 이들은 저어콘 TR-OSL 신호에 대한 연구를 통해, 저어콘에는 서로 다른 냉광수명을 보이는 두 개의 신호 성분이 존재하며, 이 두 성분 모두 1 Gy에서 1 kGy까지의 방사선 조사에 따라 신호의 세기가 선형적으로 증가함을 관찰하였다. 또한, 이 두 성분의 열 소광 에너지(thermal quenching energy) 값들이 서로 일치함을 보고하였다.

이 연구에서는 브라질이 원산지인 열 처리된 저어콘 시료의 TR-OSL 신호를 측정하여 냉광수명을 산출하고, 산출된 냉광수명의 광여기 펄스 주기 의존성, 열 전처리 의존성 및 방사선량 의존성을 조사하였다. 또한 측정온도에 따라 관찰된 TR-OSL 신호를 이용하여 열적도움(thermal assistance) 에너지와 열 소광(thermal quenching) 에너지를 산출하였다. 이 연구를 통해 도출된 결과는 향후 저어콘의 루미네선스 신호를 이용한 새로운 지질연대측정법의 개발에 실험적·이론적 토대가 될 것으로 기대한다.

2. TR-OSL의 이론적 배경

TR-OSL은 시료에 짧은 시간 동안 여러 번의 펄스를 주고, 펄스를 가하는 동안 방출되는 루미네선스 신호(on-time signal)와 펄스 후에 방출되는 루미네선스 신호(off-time signal)를 시간순으로 구분하여 측정하는 기법이다. 시료에 광여기 펄스를 가하는 동안 발생되는 TR-OSL 신호는 시료에서 방출되는 루미네선스 신호, 여기광원에서 산란된 빛, 그리고 검출기의 전기적 잡음으로 구성되는 반면, 펄스 후에 방출되는 TR-OSL 신호는 검출기의 전기적 잡음에만 영향을 받는다. 일반적으로 냉광수명 결정에 이용되는 TR-OSL 신호는 광여기 펄스를 시료에 가한 후, 더 이상의 펄스 자극이 없는 시점부터 시료에서 방출되는 루미네선스 신호(off-time signal)를 의미한다. 따라서 TR-OSL 측정을 위한 시간에 따른 여기 광원의 출력 Φ(t)는 다음과 같이 표현된다.

| (1) |

TR-OSL 신호의 방출에 대한 가장 간단한 에너지띠 이론(energy band theory)은, 금지대(forbidden zone)에 단일 격자결함과 단일 재결합 중심이 존재하며, 격자결함에서 방출된 전자가 전도띠(conduction band)로 이동한 후 재결합 중심(recombination center)에서 정공(hole)과 결합하여 OSL을 방출하는 계(system)를 바탕으로 한다(Mckeever and Chen, 1997). 또한, 이 계에서 광여기 펄스로 인해 격자결함에 포획된 전자의 감소와 격자결함에서 방출된 전자가 격자결함에 재포획(re-trapping)되는 현상은 무시할 만한 정도라고 가정한다. 이 경우 광여기 구간에서 격자결함에 존재하는 전자의 변화율은 다음과 같이 표현된다.

| (2) |

위 식에서 p는 격자결함에 포획된 전자가 단위 시간당 광여기되는 확률이고, A는 격자결함에 포획된 전자의 초기 밀도, λ는 감쇄 상수(decay constant)이다. 이 식으로부터 시간당 광여기에 의한 전자 밀도의 변화는 다음과 같이 얻어진다.

| (3) |

OSL 신호의 방출은 전자 밀도 N의 변화로부터 얻어지기 때문에(dL(t)=λN(t)dt), 광여기 펄스 상태 하에서 방출되는 OSL 신호의 세기는 식(4)와 같이 표현할 수 있다.

| (4) |

이 식은 OSL 신호의 크기가 광여기가 시작되는 t=0에서부터 지수 함수적으로 증가하다가 포화됨을 나타내며, 이는 광여기 펄스 상태 동안에 격자결함에 존재하는 전자가 방출되는 비율과 방출된 전자가 정공과 결합하여 냉광을 방출하는 비율이 일정한 평형 값에 도달함을 의미한다. 이와 같은 방법을 이용하여 주어진 시간 동안 펄스 자극 후의 OSL 신호 방출율을 유도하면 다음과 같다.

| (5) |

위 식에서 N(t1)은 t1 시간 동안 여기된 전자의 수이며, 식(4)로부터 다음과 같이 정리된다.

| (6) |

이는 t=t1 시간 동안 펄스에 의한 광여기 후, OSL 신호가 지수 함수적으로 감소함을 의미한다. 실제로 펄스에 의한 광여기 후의 OSL 신호 출력은 검출기의 전기적 잡음과 함께 몇 개의 지수함수의 합으로 표현되는 것이 일반적이다. 즉,

| (7) |

여기에서 λi와 Ai는 i번째 성분의 감쇄상수와 초기 값을 의미하고, B는 검출기의 전기적 잡음이다. 따라서 식(7)에서 i번째 성분의 OSL 신호의 세기는 다음과 같이 표현할 수 있다.

| (8) |

여기에서 τi는 i번째 성분의 냉광수명을 의미한다. 또한, t1의 광여기 시간 동안 방출된 OSL 신호의 출력은 dL(t)=λN(t)dt의 관계식과 식(4)로부터 다음과 같이 유도된다.

| (9) |

이와 비슷한 방법을 이용하면 펄스 광여기 후의 t1과 t2 사이에 방출된 OSL 신호의 출력 L2도 다음과 같이 유도된다.

| (10) |

이때 t2≫t1인 경우, 식(10)은 다음과 같이 단순하게 된다.

| (11) |

에너지띠 이론에 의하면, 들뜬상태(excited state)에 있는 계에서 OSL 신호를 방출할 확률은 절대적으로 온도에 영향을 받는다. 외부 자극으로 인한 OSL 신호의 방출을 설명하기 위해 일반적으로 적용되는 Mott-Seitz 배위좌표 모델을 고려할 경우, 온도와 연관된 냉광수명 분포는 방사(krad), 비방사(knr) 및 포논(kphonon)과 관계된 항을 포함하는 다음 식으로 표현 가능하다(Di Bartolo, 1968).

| (12) |

여기서 k=1/τ의 관계를 이용하면, 냉광수명의 온도 의존도에 관한 식은 다음과 같이 표현된다(Yukihara and Mckeever, 2011).

| (13) |

위 식에서 τ(T)는 들뜬상태부터 OSL 신호방출까지의 냉광수명, τrad는 절대온도 0 K에서의 냉광수명, γ는 온도 의존계수, ω는 포논 진동수, ħ는 플랑크 상수, kB는 Boltzmann 상수를 의미한다. 또한 ∆E와 ν는 각각 비방사(non-radiative) 과정에 관련된 열 소광(thermal quenching) 활성화 에너지와 진동수이다. 만일 포논과 관련된 영향을 무시한다면, 들뜬상태에서의 평균 냉광수명은 다음 식으로 단순화할 수 있다,

| (14) |

여기에서, C=ν/τrad를 의미한다. OSL 신호 측정시 열적도움(thermal assistance) 현상이 발생하면 측정 온도가 높아짐에 따라 OSL 신호의 세기가 증가하며, 이 경우 OSL 신호의 세기를 측정 온도에 대한 함수로 표현하면 피크 형태로 나타난다(Spooner, 1994). 이 현상을 설명하기 위해서는 식(13)에 부가적으로 열적도움 활성화 에너지(Ea) 항을 고려해야 하고, 이는 다음 식으로 표현된다.

| (15) |

최종적으로 식(15)를 냉광수명으로 정리하면 다음과 같다.

| (16) |

펄스 광여기 후의 OSL 신호의 세기는 식(7)로 표현되며 i번째 성분의 OSL 신호의 세기는 I(t)=Aiτi 이므로 냉광수명이 상수 τ0가 되는 어떤 온도 T에서의 OSL 신호의 세기는 I(T)=Aiτ0=I0가 된다. 따라서 OSL 신호의 세기도 식(14)에서와 같이 온도 의존성에 관한 항으로 나타낼 수 있으며

| (17) |

식(17)에 냉광수명에서 한 방법과 동일하게 열적도움 현상을 고려하면 냉광 세기의 온도 의존도는 최종적으로 다음과 같다.

| (18) |

3. 시료 및 실험장비

이 연구에서는 브라질 Minas Gerais 지역의 화강암에서 분리한 저어콘(Ward’s Science)을 시료로 사용하였으며, 저어콘의 루미네선스 측정 신뢰도를 향상시키기 위하여 시료를 전기로(DAEHEUNG Ltd., DSF-7S)에서 고온(900℃)으로 약 5분 동안 열처리하여 루미네선스 민감도를 증가시켰다. 시료는 막자사발을 이용하여 잘게 부순 후 유기물질 제거를 위하여 HCl과 HNO3로 화학 처리하였으며, 처리된 시료로부터 표준망체로 ~ 125 μm 크기의 입자를 선별하여 실험에 사용하였다. 이 과정을 통하여 얻어진 시료의 저어콘 순도는 강원대학교 공동실험실습관에 설치·운영 중인 XRD (Panalytical Ltd., X’pert-pro MPD)를 사용하여 확인하였으며, 그 결과 분리된 시료의 저어콘 함량은 99 %였다.

TR-OSL 신호의 측정에는 강원대학교 공동실습관에 설치·운영 중인 루미네선스 자동측정장비(Risø TL/OSL-DA-15)가 사용되었다(Botter-Jensen et al., 2000). 광여기 광원으로는 최대 출력 50 mW/cm2인 청색 발광다이오드(Nichia type NSPB-500S; 470 ± 20 nm)가 사용되었다. 이 연구에 사용된 루미네선스 자동측정장비에는 여기광원 전면에 GG 420 필터가 부착되어 있어 여기광원과 시료가 방출하는 OSL 신호의 분광이 가능하였다. 저어콘은 380 nm 파장 영역에서 OSL 신호가 방출되기 때문에(Smith, 1988), 시료의 TR-OSL 신호는 Hoya U-340 필터를 광증폭배관(Photomultiplier Tube; Model: EMI 9635QA) 전면에 부착하여 검출하였다. 시료의 방사선 조사는 장비에 부착된 90Sr/90Y 베타선원을 사용하여 이루어졌으며, 이 선원의 선량율은 ~ 0.12 Gy/s 였다.

이 연구에서는 모든 측정값에 대하여 최소 3개 이상의 부시료(sub-sample)가 사용되었으며, 오차는 측정값들의 표준편차를 의미한다.

4. 실험결과 및 고찰

4.1. 냉광수명 산출

냉광수명 산출을 위한 실험 과정은 이온화 방사선 조사, 열 전처리, TR-OSL 신호 측정 순으로 이루어졌다. 이 연구에서는 저어콘 시료에 100 Gy의 방사선을 가한 후, 150℃에서 900초 동안 열전처리하였으며(Bulur et al., 2014), 펄스 폭 100 μs, 펄스 주기 250 μs인 펄스를 105번 반복하여 저어콘의 TR-OSL 신호를 측정하였다. 기존 연구에서 보고된 저어콘의 TR-OSL 신호는 이중 감쇠지수함수 형태로 가장 잘 설명이 되었고, 이는 저어콘이 두 개의 냉광수명을 갖는 것을 의미한다(Bulur et al., 2014). 따라서, 이 연구에서 사용된 저어콘 시료의 냉광수명은 측정된 TR-OSL 신호를 다음과 같은 stretched-exponential 함수(β=1)로 곡선접합(curve fitting)하여 산출하였다(Chithambo et al., 2007).

| (19) |

이 식에서 I1, I2는 냉광진폭, τ1, τ2는 냉광수명, B는 전기적 잡음신호를 나타내며, 이 논문에서는 편의상 τ1, τ2는 “fast” 성분과 “slow” 성분으로 각각 명명하였다.

TR-OSL 신호의 곡선접합을 위하여 Levenberg-Marquardt 알고리즘을 이용한 비선형 최소자승법(non-linear least square method)이 적용된 Origin (version 6.1) 소프트웨어를 이용하였다(Hayes et al., 1998). 곡선접합의 적절성은 FOM (figure of merit) 값에 의하여 판단할 수 있다(Balian and Eddy, 1977). FOM 값은 측정된 TR-OSL 신호와 곡선접합의 결과로 얻어진 TR-OSL 신호 차이를 수치화한 값으로 다음과 같이 표현되며, FOM 값이 약 3% 이하이면 곡선접합이 잘 이루어졌음을 의미한다.

| (20) |

위 식에서 분모(ΣCF)는 곡선접합을 통하여 산출된 TR-OSL 신호를 모두 합한 값이며, 분자는 TR-OSL 측정값과 곡선접합한 TR-OSL 신호의 차이를 모두 합한 값이다. 이 연구에서 산출된 FOM 값은 1.7%로 이는 곡선접합이 성공적으로 이루어졌음을 의미한다. 그림 1은 앞서 언급한 펄스 조건으로 광여기 펄스를 시료에 가하여 계측한 TR-OSL 신호를 곡선접합한 예이다. 결과로 얻어진 저어콘 냉광수명의 fast 성분은 10.2 ± 0.7 μs, slow 성분은 99.6 ± 4.3 μs로 산출되었으며, 이는 이 연구에서 사용한 저어콘의 경우, 적어도 2개 의상의 재결합 중심이 존재함을 의미한다. Bulur et al. (2014)의 저어콘에 대한 예비적 연구에서 산출된 냉광수명의 fast 성분은 ~ 17 μs, slow 성분은 ~ 110 μs였다.

A representative TR-OSL signal measured from Brazilian zircon sample, which is annealed at 900℃ for ~ 5 min.. Lifetimes are evaluated by curve fitting using the equation I(t) = B + I1 exp (-t/τ1) + I2 exp (-t/τ2). The sample was given a beta dose of 100 Gy and preheated at 150℃ for 900 s before the TR-OSL measurement. The TR-OSL measurement was carried out on the conditions of pulse width of 100 μs, dynamic range of 250 μs, sweep number of 105.

4.2. 냉광수명의 광여기 펄스 주기 의존성

TR-OSL 신호는 광여기 펄스의 설정 조건에 따라 달라질 수 있기 때문에, TR-OSL 측정 시 광여기 펄스에 대한 의존성을 사전에 판단할 필요가 있다. 이 연구에서는 광여기 펄스의 펄스폭을 100 μs, 펄스 반복수를 105로 고정한 후, 펄스 주기를 변화시키며 TR-OSL을 측정하여 시료의 냉광수명 변화를 관찰하였다. 이를 위하여 저어콘 시료에 200 Gy의 방사선을 조사한 후, 펄스 주기를 50 μs에서 300 μs까지 50 μs 간격으로 변화시키면서 각각의 펄스 주기에 따른 TR-OSL을 측정하였다. 그림 2는 이러한 실험 조건에서 얻어진 펄스 주기에 따른 냉광수명 변화에 관한 그림이다. 이 결과 fast 성분은 펄스 주기와 냉광수명 사이에서 주목할 만한 차이가 없었으나, slow 성분의 냉광수명은 150 μs의 펄스 주기 구간까지 증가하는 양상을 보였다. TR-OSL 신호는 시료를 일정한 주기의 짧은 펄스로 연속적으로 여기하고, 각각의 펄스로부터 축적된 루미네선스 신호를 합산하여 측정되기 때문에, 만약 앞선 여기펄스에 의한 TR-OSL 신호가 완전히 소멸되기 전에 펄스를 가하면 잔류 루미네선스 신호의 간섭으로 인하여 정확한 냉광수명을 얻기 어렵다. 따라서, fast 성분의 경우, 냉광수명이 약 10 μs로 이 연구에서 사용한 모든 펄스 주기보다 작으므로 모든 펄스 주기 구간에서 일정한 냉광수명 값을 보였지만, slow 성분의 경우에는 냉광수명이 약 100 μs임을 감안할 때, 이 성분의 안정된 냉광수명을 얻기 위해서는 적어도 약 150 μs보다 긴 시간의 펄스 주기를 선택해야 함을 의미한다. Hong et al. (2018)은 펄스 주기에 따른 석영의 냉광수명 변화에 대한 연구결과를 보고하였다. 이들의 연구에서는 200 μs에서 1000 μs까지 펄스 주기를 변화시키며 측정한 석영의 냉광수명이 이번 연구에서 관찰된 저어콘 slow 성분의 냉광수명 변화와 유사한 패턴을 보임을 관찰하였다. 즉, 석영의 냉광수명이 250 μs의 펄스 주기까지 증가하는 추세를 보이다가 이후부터 펄스 주기의 증가에 관계없이 일정한 값을 보였다.

Dependence of luminescence lifetime on dynamic range (pulse duration) with fixed pulse width of 100 μs and sweep number of 105. Open symbols refer to fast component and solid symbols slow component, respectively. The samples were given a beta dose of 200 Gy and preheated at 150℃ for 900 s before the TR-OSL measurement.

4.3. 냉광수명의 열 전처리 의존성

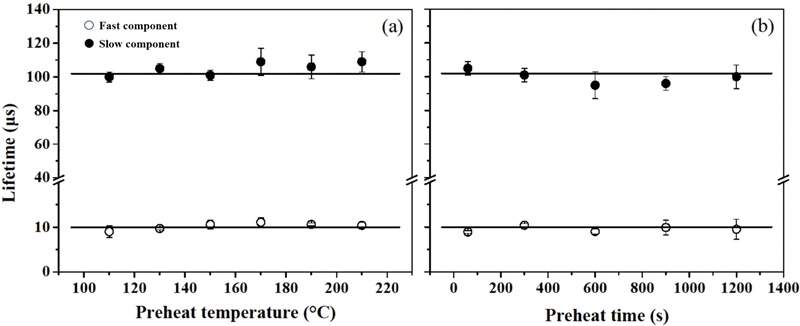

시료에 인위적으로 이온화 방사선을 조사(irradiation)할 경우 자연 상태의 시료에는 존재하지 않는 열적으로 불안정한 OSL 신호가 존재하게 된다. 따라서 실험실에서 방사선을 조사한 시료로부터 열적으로 안정한 OSL 신호만을 측정하기 위하여 측정 전에 반드시 열 전처리 과정을 거쳐야 한다. 이 연구에서는 다양한 열 전처리 온도와 시간에 따른 냉광수명의 의존성을 검토하였다. 이를 위해서 시료에 200 Gy의 방사선을 조사한 후 열 전처리 온도를 110℃에서 230℃까지(열전처리 시간: 900초) 20℃씩 증가시키며 TR-OSL 신호를 측정하고 각 열 전처리 온도에서의 냉광수명을 구하였다. 이 실험에서 fast, slow 성분의 냉광수명은 모두 열 전처리 온도에 따른 의존성을 보이지 않았다(그림 3a). 열 전처리 온도를 150℃로 고정하고 열 전처리 시간을 50 초에서 1200초 까지 증가시키며 TR-OSL 신호를 측정한 실험에서도, fast와 slow 성분 모두 열 전처리 시간에 따른 의존성을 보이지 않았다(그림 3b).

Dependence of lifetime on preheating temperature (a) and time at 150℃ (b). The samples were given a beta dose of 200 Gy and TR-OSL measurement was carried out on the conditions of pulse width of 100 μs, dynamic range of 250 μs and sweep number of 105.

이 실험결과는 Bulur et al. (2014)이 저어콘에 대해 수행한 기존 결과와 잘 일치한다. 한편, Galloway (2002a)는 열 전처리 시간에 따른 석영의 냉광수명 변화에 대한 연구에서, 500℃의 열을 경험한 석영의 경우 열 전처리 시간에 따른 냉광수명의 변화가 없는 반면, 800℃로 가열된 석영은 열 전처리 시간의 증가에 따라 냉광수명도 함께 증가하는 경향을 보고하였다.

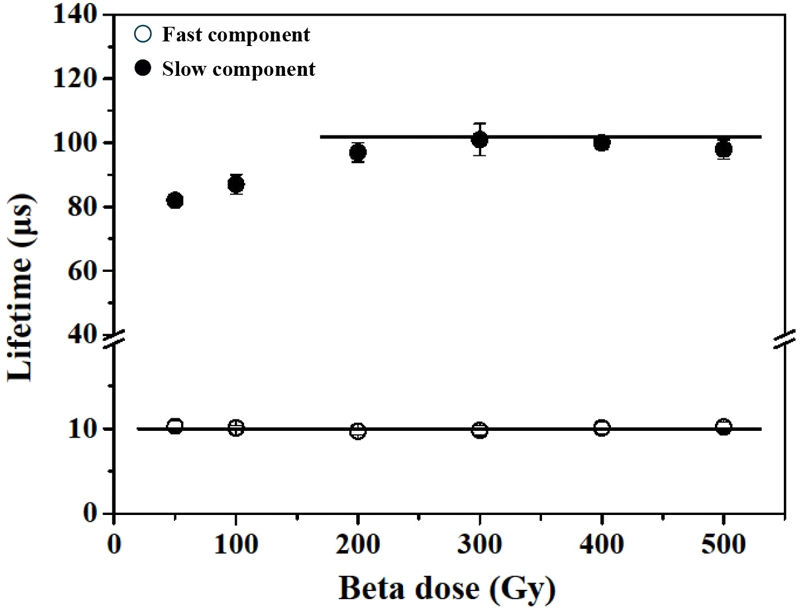

4.4. 냉광수명의 조사선량 의존성

OSL 신호 측정 대상 시료에 조사하는 이온화 방사선은 시료를 이온화시키고 이로부터 생성된 자유전자는 격자결함에 포획된다. 이번 실험에서는 다양한 크기의 방사선을 시료에 조사한 후, 방사선량의 크기에 따른 냉광수명의 변화양상을 살펴보았다. 이를 위하여 시료에 베타 방사선을 50 Gy, 100 Gy, 200 Gy, 300 Gy, 400 Gy, 500 Gy까지 증가시키며 조사한 후, 각 방사선량에 대한 TR-OSL 신호를 측정하고 냉광수명을 산출하였다. 실험결과, fast 성분은 방사선량 크기에 따른 냉광수명의 변화가 관찰되지 않았지만, slow 성분의 경우 200 Gy까지 증가하다가 일정한 값을 보였다(그림 4).

Dependence of lifetime on the size of radiation dose. TR-OSL measurement was carried out on the conditions of pulse width of 100 μs, dynamic range of 250 μs, sweep number of 105.

Galloway (2002a)도 500℃와 800℃에서 열 전처리된 석영을 대상으로 이와 유사한 실험을 수행하였다. 석영을 대상으로 한 Galloway (2002a)의 연구에서는 500℃로 열 전처리된 석영의 경우, 냉광수명과 방사선량 상호간의 의존성이 관찰되지 않았지만, 800℃로 열 전처리한 석영은 방사선량의 증가에 따라 냉광수명이 증가하는 경향을 보고하였다. 방사선량에 따른 냉광수명의 변화 원인을 이 연구에서 수행된 내용만으로는 단정하기 어렵다. 이를 규명하기 위해서는 방사선량에 따른 시료의 격자결함 변화, 비방사 재결합 중심(non-radiative recombination center)의 방사 재결합 중심(radiative recombination center)으로의 변환 등에 대한 후속 연구가 필요한 것으로 판단된다.

4.5. TR-OSL 신호를 이용한 동역학적 변수 산출

에너지띠 이론에서 들뜬상태에 있는 계가 OSL 신호를 방출할 확률은 온도에 의존적이다(Chithambo, 2006). 특히 TR-OSL 신호의 온도 의존성을 이용하면 OSL 신호 방출현상의 물리적 과정과 이와 연관된 열적도움 활성화 에너지, 열 소광 활성화 에너지와 같은 동역학적 변수를 직접적으로 산출할 수 있다. 동역학적 변수 중 열적도움 현상은 열에 의한 포논 에너지의 증가 때문에 전자가 낮은 광자 에너지에 의해서도 격자결함에서 방출되는 현상이다(Spooner, 1994). 대부분의 무기결정에서 격자결함에 포획된 전자는 격자와 열적으로 결합되어 있고, 특히 깊은 격자결함(deep trap)에서의 전자-포논 결합은 격자결함의 에너지 분포함수 폭을 넓어지게 만들어 광자에 의한 광이온화 특성을 변화시킨다. 반면, 열 소광 현상은 측정온도가 높아짐에 따라 OSL 재결합 중심이 격자 진동에너지 흡수에 의해 비방사 재결합 중심으로 변화되고, 이후 자유전자와 재결합 중심 간의 결합과정에서 비방사 중심과 결합될 확률이 높아짐으로 인해 OSL 신호의 방출이 감소하는 현상이다(Huntley et al., 1996). 따라서, 계의 동역학적 변수는 TR-OSL 신호 또는 냉광 수명의 온도 의존성을 이용하여 산출할 수 있다(Chithambo et al., 2016).

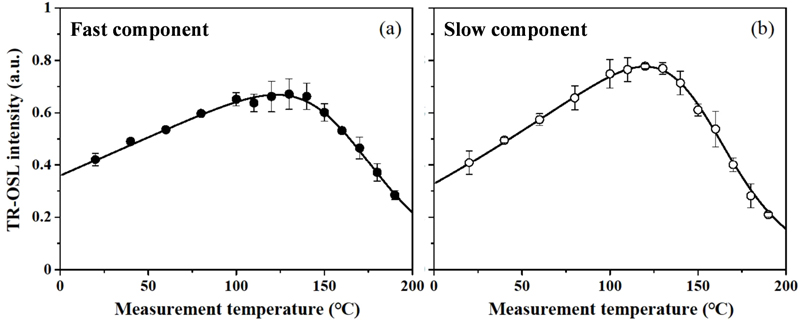

이 연구에서는 두 방법 중 TR-OSL 신호를 이용하여 동역학적 변수들을 직접적으로 산출하였다. 이를 위해, 시료에 200 Gy의 방사선을 조사한 후, 펄스 폭 100 μs, 펄스 주기 250 μs, 펄스 반복수 105번인 광여기 펄스를 가하여 TR-OSL을 측정하였다. 이때 측정온도 증가에 따른 TR-OSL 신호의 변화를 관찰하기 위해 측정온도를 20℃에서 180℃까지 20℃씩 증가시키며 TR-OSL을 측정하였으며, 각 측정 온도에 대한 TR-OSL 신호의 세기를 그림 5a와 5b에 도시하였다. 측정온도에 따른 TR-OSL 신호 세기의 변화곡선을 식(18)을 이용하여 곡선 접합한 결과, TR-OSL 신호는 fast와 slow 성분 모두, 열적도움 현상으로 120℃까지 증가하다가 그 이후에는 열 소광 현상에 의해 신호가 감소함을 알 수 있었다. 그림 5a와 5b의 곡선 접합 결과로 얻어진 저어콘 시료의 열적도움 활성화 에너지(Ea)는 fast 성분의 경우 0.05 ± 0.01 eV, slow 성분의 경우 0.07 ± 0.01 eV였으며, 열 소광 활성화 에너지(∆E)는 fast 성분의 경우 0.76 ± 0.05 eV, slow 성분의 경우 0.82 ± 0.03 eV로 산출되었다(표 1). 이들 결과에서 열 소광 활성화 에너지 값들은 열적도움 현상을 고려하지 않고 냉광수명과 측정온도 사이의 상관관계(식(14))를 이용하여 얻은 Bulur et al. (2014)의 값들과 다소 차이를 보인다. 한편, 이 연구에서 얻어진 열적도움 활성화 에너지와 열 소광 활성화 에너지 값들은 Galloway (2002a)가 보고한 석영의 값들과 매우 유사하였다.

Dependence of normalized TR-OSL intensity on measurement temperature for fast (a) and slow (b) components. The curves show IT=I0e-EakBT/1+Ce-ΔEkBT fitted to the data, from which thermal assistance activation energy (Ea) and thermal quenching activation energy (ΔE) were derived.

5. 결 론

이 연구에서는 최근 OSL 연대측정 대상 물질의 다양화 측면에서 주목받고 있는 저어콘을 대상으로 펄스 주기, 열 전처리 조건, 방사선량에 따른 TR-OSL 신호를 측정하고, 이로부터 TR-OSL 신호 특성을 이해하기 위한 다양한 물리적 기초 연구를 수행하였다. 이번 연구가, 추후 OSL 연대측정 신기술 개발이나 연대결과 신뢰도 제고를 위한 유용한 정보가 되기를 기대하며 그 결과들을 요약하면 다음과 같다.

시료에 100 Gy의 방사선을 조사한 후, 150℃에서 900초 간 열 전처리, 펄스 폭 100 μs, 펄스 주기 250 μs, 펄스 반복수 105번인 조건에서 산출된 냉광수명은 두 성분으로 도출되었으며 이 중 fast 성분의 냉광수명은 10.2 ± 0.7 μs로, slow 성분의 경우는 99.6 ± 4.3 μs로 산출되었다.

냉광수명의 광여기 펄스 주기 의존성에 대한 연구 결과, fast 성분은 이 연구에서 선택한 펄스 주기 구간 중 펄스 주기와 냉광수명 사이에서 주목할 만한 차이가 없었으나, slow 성분은 150 μs의 펄스 주기까지 증가함이 관찰되었다.

냉광수명의 열 전처리 의존성에 대한 연구 결과, 열 전처리 온도와 열 전처리 지속시간은 이 연구에서 선택한 모든 조건에서 fast, slow 성분 모두 주목할 만한 차이가 없었다.

냉광수명의 방사선량 의존성에 대한 연구 결과, 이 연구에서 선택한 방사선량 구간에서 fast 성분은 조사선량과 냉광수명 사이에서 차이가 없음을 알 수 있으나, slow 성분의 경우 200 Gy의 선량까지 증가하였다.

온도를 증가시켜가며 측정한 TR-OSL 신호를 이용하여 동역학적 변수를 산출한 결과, 열적도움 활성화 에너지는 fast 성분의 경우 0.05 ± 0.01 eV, slow 성분의 경우 0.07 ± 0.01 eV였으며, 열 소광 활성화 에너지는 fast 성분의 경우 0.76 ± 0.05 eV, slow 성분의 경우 0.82 ± 0.03 eV로 두 성분 모두 비슷한 값으로 산출되었다.

Acknowledgments

이 연구의 기술적 도움을 제공해 준 강원대학교 공실관의 이수형 선생님께 감사드립니다. 건설적인 비평과 조언으로 논문의 완성도 향상에 도움을 주신 익명의 두 심사자분들께도 감사의 인사를 드립니다. 이 연구는 행정안전부의 “한반도 단층구조선의 조사 및 평가기술 개발” 사업(2022-MOIS62-001)의 연구비 지원으로 수행되었습니다.

References

-

Balian, H.G. and Eddy, N.W., 1977, Figure-of merit (FOM), an improved criterion over the normalized chi-squred test for assessing goodness-of-fit of gamma-ray spectral peaks. Nuclear Instruments and Methods, 145, 389-395.

[https://doi.org/10.1016/0029-554X(77)90437-2]

-

Botter-Jensen, L., Bulur, E., Duller, G.A.T. and Murray, A.S., 2000, Advances in luminescence instrument systems. Radiation Measurements, 32, 523-528.

[https://doi.org/10.1016/S1350-4487(00)00039-1]

-

Bulur, E., Kartal, E. and Sarac, B.E., 2014, Time-resolved OSL of natural zircon: A preliminary study. Radiation Measurements, 60, 46-52.

[https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2013.11.011]

-

Chithambo, M.L., 2006, On the correlation between annealing and variabilities in pulsed luminescence in quartz. Radiation Measurements, 41, 862-865.

[https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2006.05.010]

-

Chithambo, M.L., Ankjærgaard, C. and Pagonis, V., 2016, Timeresolved luminescence from quartz: An overview of contemporary developments and applications. Physica B: Condensed Matter, 481, 8-18.

[https://doi.org/10.1016/j.physb.2015.10.014]

-

Chithambo, M.L., Preusser, F., Ramseyer, K. and Ogundare, F.O., 2007, Time-resolved luminescence of low sensitivity quartz from crystalline rocks. Radiation Measurements, 42, 205-212.

[https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2006.07.005]

- Di Bartolo, B., 1968, Optical Interactions in Solids. World Seientific Publishing Co. Pre. Ltd., Singapore.

-

Galloway, R.B., 2002a, Luminescence lifetimes in quartz: dependence on annealing temperature prior to beta irradiation. Radiation Measurements, 35, 67-77.

[https://doi.org/10.1016/S1350-4487(01)00258-X]

-

Galloway, R.B., 2002b, Comparison of luminescence lifetimes in quartz following alpha and beta irradiation. Radiation Measurements, 35, 591-593.

[https://doi.org/10.1016/S1350-4487(02)00066-5]

-

Godfrey-Smith, D.I., Mcmullan, W.G., Huntley, D.J. and Thewalt, M.L.W., 1989, Time-dependent recombination luminescence spectra arising from optical ejection of trapped charges in zircons. Journal of luminescence, 44, 47-57.

[https://doi.org/10.1016/0022-2313(89)90020-3]

-

Hanh, H.K., Tuan, T.D., Tuat, T.V., Kinh, D.V. and Dung, P.T., 2013, Investigation of thermoluminescence of natural zircon relevant to dating application. Radiation Measurements, 48, 55-59.

[https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2012.10.013]

-

Hayes, R.B., Haskell, E.H. and Kenner, G.H., 1998, An assessment of the Levenberg-Marquardt fitting algorothm on saturating exponential data sets. Ancient TL, 16, 57-62.

[https://doi.org/10.26034/la.atl.1998.294]

-

Hong, D.G., Galloway, R.B., Takano, M. and Hashimoto, T., 2001, Evaluation of environmental dose rate at JCO using luminescence from quartz stimulated by blue light. Radiation Protection Dosimetry, 94, 329-333.

[https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a006507]

- Hong, D.G., Kim, K.B. and Kim, M.J., 2018, Characteristics of time-resolved optically stimulated luminescence (OSL) on Paleolithic paleosol quartz. Analytical Science and Technology, 31, 7-13 (in Korean with English abstract).

-

Huntley, D.J., Short, M.A. and Dunphy, K., 1996, Deep traps in quartz and their use for optical dating. Canadian Journal of Physics, 74, 81-91.

[https://doi.org/10.1139/p96-013]

-

Mckeever, S.W.S. and Chen, R., 1997, Luminescence models. Radiation Measurements, 27, 625-661.

[https://doi.org/10.1016/S1350-4487(97)00203-5]

-

Ogundare, F.O. and Chithambo, M.L., 2007, Time resolved luminescence of quartz from Nigeria. Optical Materials, 29, 1844-1851.

[https://doi.org/10.1016/j.optmat.2006.10.011]

-

Schmidt, C., Halter, T., Hanson, P.R., Ulianov, A., Putlitz, B., King, G.E. and Kreutzer, S., 2024, Zircon luminescence dating revisited. Geochronology, 6, 665-682.

[https://doi.org/10.5194/gchron-6-665-2024]

-

Smith, B.W., 1988, Zircon from sediments: A combined OSL and TL auto-regenerative dating technique. Quaternary Science Reviews, 7, 401-406.

[https://doi.org/10.1016/0277-3791(88)90036-4]

-

Spooner, N.A., 1994, On the optical dating signal from quartz. Radiation Measurements, 23, 593-600.

[https://doi.org/10.1016/1350-4487(94)90105-8]

-

Spooner, N.A., Williams, O.M. and Moffatt, J.E., 2019, Pulsed optically stimulated luminescence for mechanisms studies in quartz. Radiation Measurements, 128, 106176.

[https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2019.106176]

-

Sutton, S.R. and Zimmerman, D.W., 1976, Thermoluminescence dating using zircon grains from archaeological ceramics. Archaeometry, 18, 125-134.

[https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.1976.tb00155.x]

-

Templer, R.H., 1985, The removal of anomalous fading in zircon. Nuclear tracks and Radiation Measurements, 10, 531-537.

[https://doi.org/10.1016/0735-245X(85)90054-7]

-

Turkin, A.A., Vainshtein, D.I. and den Hartog, H.W., 2006, Modelling of optically stimulated luminescence of zircon: assessment of the suitability for dating. Journal of Physics D: Applied Physics, 39, 1367-1377.

[https://doi.org/10.1088/0022-3727/39/7/006]

-

van Es, H.J., den Hartog, H.W., de Meijer, R.J., Venema, L.B., Donoghue, J.F. and Rozendaal, A., 2000, Assessment of the suitability of zircons for thermoluminescence dating. Radiation Measurements, 32, 819-823.

[https://doi.org/10.1016/S1350-4487(00)00075-5]

-

Yukihara, E.G. and Mckeever, S.W.S., 2011, Optically Stimulated Luminescence, Fundamentals and Applications. John Wiley & Sons Ltd., Oklahoma, USA.

[https://doi.org/10.1002/9780470977064]

-

Wintle, A.G. and Adamiec, G., 2017, Optically stimulated luminescence signals from quartz: A review. Radiation Measurements, 98, 10-33.

[https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2017.02.003]