국립대구과학관 ‘생명의 진화관’(자연사관) 소개: 고생물을 중심으로

초록

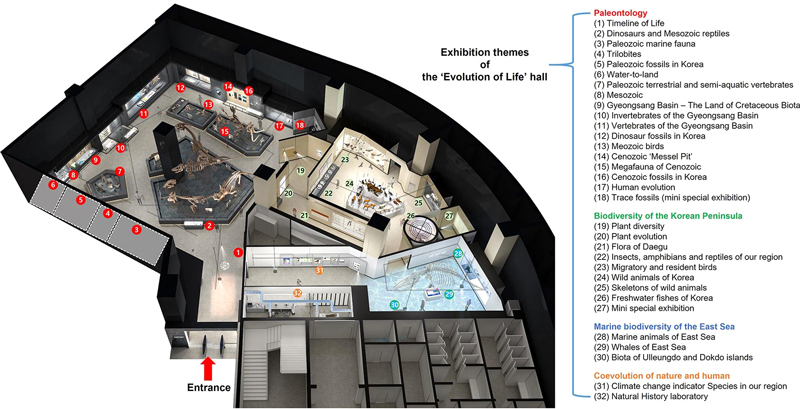

국립대구과학관의 ‘생명의 진화관’(2022년 12월 개관)은 지질시대부터 현재까지의 생물다양성 변화와 그 중요성을 알리기 위해 건립된 자연사 분야 상설전시관이다. 전시의 구성은 총 4개 대주제(고생물, 한반도 생물다양성, 동해 해양생물 및 자연과 인간의 공진화) 내의 32개 소주제로 구성되어 있으며, 이 중 고생물 분야는 18개로 가장 다양하다. 고생물 전시는 지질시대별 실물 화석 표본 300여 점을 비롯하여 레플리카와 디오라마 등 430여 개의 전시품으로 구성되어 관람객들이 고생물학과 진화에 대한 이해를 높일 수 있도록 조성하였다. 특히 대구와 경북 일대에서 산출된 화석들을 다수 배치하여 지역 자연유산의 중요성을 알리고자 노력하였다. 이 논문에서는 생명의 진화관 건립 과정, 고생물 분야 전시 구성, 중요 표본 및 교육 활용에 대하여 소개하였다.

Abstract

The ‘Evolution of Life’ Hall at the Daegu National Science Museum, which opened in December 2022, is a permanent natural history exhibition hall established to showcase changes in biodiversity from the geological past to the present and to highlight their significance. The exhibition is organized into four main themes—Paleontology, Biodiversity of the Korean Peninsula, Marine biodiversity of the East Sea, and Coevolution of nature and human—comprising a total of 32 subtopics. Of these, the paleontology section is the most extensive, covering 18 subtopics. It features over 300 real fossil specimens, along with replicas and dioramas, totaling more than 430 exhibition items. In particular, numerous fossils discovered in the Daegu and Gyeongbuk areas are included to emphasize the value of local natural heritage. This paper introduces the development process of the ‘Evolution of Life’ Hall, outlines the structure of the paleontology section, highlights notable specimens, and discusses its educational applications.

Keywords:

fossil exhibition, local natural heritage, Gyeongsang Basin, exhibit-linked education키워드:

화석 전시, 지역 자연유산, 경상분지, 전시물 연계 교육1. 서 론

지구가 탄생한 46억 년 전 이래 생명의 역사는 수많은 번성과 멸종이 반복되었던 장대한 서사시라고 할 수 있다. 산업혁명 이후 인간에 의해 일어나는 기후변화와 이에 수반되는 생태계 파괴는 지질시대 동안 있었던 수많은 멸종들이 환경과 어떻게 연결되어 있었는지를 재조명해주고 있다. 생명의 진화와 멸종에 대한 이해는 궁극적으로 인류의 미래를 내다볼 수 있는 창이기도 하다. 이러한 점에서 자연사박물관이나 과학관의 ‘자연사’(Natural History) 관련 조사, 전시와 교육은 미래 세대에게 생물다양성과 지질과학에 대한 호기심을 고취시키고, 중요 자연사 자원을 수집 및 연구하는데 큰 도움이 된다(Chun, 2002; Lee and Lim, 2005). 우리나라의 경우 여러 대학, 연구기관과 지방자치단체에서 자연사박물관(공룡 및 지질박물관 포함)을 건립하였을 뿐만 아니라 국립과학관(중앙, 과천, 대구)에서도 자연사 주제의 전시관을 구축한 점은 무척 고무적이다. 또한 2025년 현재 지구과학 중심의 국립전문과학관을 포항시에서 추진하고 있으며, 국립광주과학관에서 자연사관 건립을 준비하는 등 앞으로의 기대도 커지고 있다. 그러나 아직 우리나라에 국립자연사박물관(또는 국립자연사과학관)이 건립되지는 않았으며, 현재 검토 단계에 머무르고 있는 상황이다. 자연사박물관이나 관련 과학관의 자연사 전시 구축의 어려움은 대규모 예산 투입이 불가피한 상황에 기인한다(예: Lee et al., 2006). 또한 현재 운영 중인 자연사박물관과 과학관 등 관련 기관에서 학술연구가 거의 이루어지고 있지 않고 있는 점은 앞으로 보완해야 할 과업이라고 판단된다.

이 논문에서는 국립대구과학관에서 자연사 주제의 상설전시관 ‘생명의 진화관’(2022년 12월 개관)을 건립하기 위해 수행한 활동과 일부 중요 표본에 대해 소개하고, 어떻게 활용하고 있는지 기술하였다. 이를 통해 향후 유관 기관에서 자연사 전시관을 건립 및 응용하는데 도움이 되고자 한다.

2. 국립대구과학관 생명의 진화관(자연사관) 기획 및 건립 과정

2.1. 추진 배경

국립대구과학관은 과학관육성기본계획(2003년)에 의거 건립을 추진하였으며 2009년 10월 착공, 2012년 10월 준공 및 2013년 12월 정식 개관하였다. 규모는 부지 면적 117,174 m2, 건축면적 34,852 m2으로 대구·경북권 최대 과학관이며, 건물은 본관(지상 3층, 지하 1층), 꿈나무과학관[어린이과학관](지상 3층) 및 천문대로 구성되어 있다. 전시 관련 공간으로는 본관 내 5개관(상설전시 1~4관, 특별기획전시실)과 꿈나무과학관 내 2개관(어린이관, 자동차관)의 총 7개 전시관이 위치하고, 수장 시설은 본관 내부 지하 1층에 3동이 위치한다. 개관 초기에는 주요 전시 주제가 산업과학기술에 집중되어 있었으나, 대구에 자연사 전시기관이 부족한 점과 종합과학관의 위상을 고려한 자연사 분야 상설전시관의 필요성이 2019년에 처음 제안되었다. 이에 따라 전시 장소, 전시품 구성 등의 기본 계획을 수립하였다. 전시 기획은 관련 분야 전공자 3명(고생물학, 동물학 및 식물학 분야)이 각각 고생물과 생물다양성 분야별로 나누어 진행하였다. 먼저 기초자료 구축을 위해 과학관 자체 연구과제 3개와 한국연구재단 과제 2개(고생물학 및 생물다양성 연구)를 수행하여 기관 고유의 전시 콘텐츠 개발과 학술연구를 동시에 진행하기 위해 노력하였고, 이를 통해 크게 4개 전시 대주제(고생물학, 한반도 생물다양성, 동해 해양생물, 공진화)와 32개 소주제가 결정되었다. 이 중에서 고생물학 분야는 18개 주제로 가장 다양하게 기획되었다(그림 1). 한편 전시관 명칭은 직원 공모를 통해 ‘생명의 진화관’으로 결정되었다.

전시관 건립에 앞서 2019년부터 2022년까지 총 5회의 자연사 관련 특별기획전 및 소규모 팝업 전시를 개최하였으며, 이에 수반된 도록 2권도 출판되었다(Kim et al., 2019; Choi, 2021). 각 특별기획전의 주제와 내용은 다음과 같다: (1) ‘Trace, 화석으로 보는 생명의 흔적’(2019년): 약 500여 점의 화석과 국내 고생물학 소개에 대한 내용 등을 7개 주제로 전시, (2) ‘생물의 이동과 적응’(2020): 화석과 현생 생물에서 볼 수 있는 다양한 이동 방식과 환경 적응에 대한 전시를 200여 점의 표본을 기반으로 진행, (3) ‘과거와 현재를 잇는 우리 생물’(2021): 과학관 자체연구과제 성과를 바탕으로 시대에 따른 한반도의 생물다양성 및 조선시대 민화 속 생물과 관련 그림을 전시, (4) 찾아가는 화석특별전(2022): 과학관이 소장 중인 화석 표본과 모형들을 수성구립고산도서관에 협력 전시 방식으로 활용, (5) ‘모형으로 만나는 고생물학’(2022): ‘생명의 진화관’이 완공되기 전 제작 완료된 모형과 이해를 돕기 위한 화석 표본들을 과학관 복도에 배치한 전시로, 생명의 진화관 건립을 홍보하는 역할. 이러한 전시들은 이후 개관한 ‘생명의 진화관’을 건립하는데 있어서 준비의 밑바탕이 되었다.

2.2. 전시용 화석 및 자료 확보

전시용 화석 및 자료의 확보는 총 세가지 방법으로 진행되었다(야외조사, 기증표본 수증, 모형/레플리카 제작). 야외조사의 경우 대규모 발굴이 어렵고, 제약 조건이 많기 때문에 백악기 경상분지 지층들에서 소형 화석들(곤충, 연체동물 및 식물 등) 위주로 일부 확보하였다. 그럼에도 불구하고 김태완 이사(전 국립대구과학관 이사 및 청구고등학교 교사)의 노력으로 1980~1990년대에 발굴된 상당수의 고생대, 중생대 및 신생대 국내 화석 표본들을 수증 받아 전시에 활용할 수 있었다. 또한 전·현직 교수와 연구원들이 기증 및 대여해 주신 공룡 발자국과 곤충 및 연체동물 화석도 전시에 포함되었다. 상기 과정을 통해 수집된 화석 중 전시 가치가 큰 표본 300여 점을 선정하였다. 여기서 전시 가치의 기준은 표본의 보존상태와 시각적인 흥미가 주요하며, 학술적으로 중요한 표본(예: 악어 화석)도 포함된다. 이외에도 전시의 효과를 높이기 위해 해외 화석(삼엽충, 바다전갈 등)과 모형/골격 레플리카를 다수 도입하였다. 모형의 경우 화석 표본이 살아있을 당시 형태로 표피까지 복원 제작하여 고생태에 대한 이해를 높일 수 있도록 하였으며, 주요 복원 모형 전시품(생존 당시 형태로 복원)으로는 캄브리아기-데본기 해양 무척추·척추동물 복원 모델, 초기 사지형 어류, 경상분지 어류, 공룡 머리, 미화석, 깃털공룡 및 백악기 악어가 포함된다. 관람객의 흥미를 끌 수 있는 골격 레플리카는 공룡, 익룡 및 해양 파충류 골격(9점), 고생대 육상동물(5점), 고인류 두개골 및 전신 골격(10점), 신생대 포유류 및 파충류(8점) 등 32점으로 구성된다. 상기한 전체 고생물 관련 전시품은 약 430점이며, 대표적인 전시품은 도록을 통해서도 확인할 수 있다(Choi et al., 2023b). 또한 전시품에 대한 해설용 패널, 멀티미디어 영상, 터치 스크린 및 소규모 디오라마도 제작하여 배치하였다.

2.3. 건립 과정

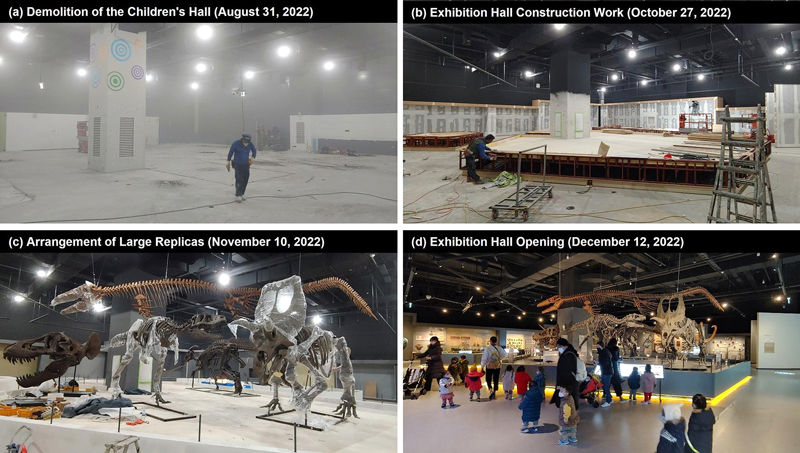

‘생명의 진화관’은 과학관 본관 1층의 기존 어린이관이 꿈나무과학관으로 이관하면서 발생한 빈 공간(면적 1,328 m2, 약 401평)을 활용하여 건립되었다. 전시관 구축은 ‘전시품 제작’과 ‘전시관 시공’의 두 과정으로 나누어 진행하여 공간 상황(면적의 제한 등)과 기획자의 의도를 정확히 반영한 전시관을 만들고자 하였다. 먼저 ‘전시품 제작’은 시공 전년도(2021년)에 전시 기본 계획을 수립하고, 대형 레플리카와 모형을 먼저 제작하는 방식으로 진행하였다. ‘전시관 시공’은 2022년 6월부터 12월까지 약 6개월의 공사 기간이 소요되었으며, 기본설계부터 완공까지 5단계로 진행되었다(그림 2). 1단계(기본설계)에는 과학관에서 전시 방향을 제공하고, 시공사에서 디자인과 도면을 제작하였다(6~8월). 2단계(철거)에는 기존 어린이관의 전시품 및 시설을 모두 철거하고, 정리하는 과정이 진행되었다(9월 초). 3단계(기초공사)는 전시공간을 구축하는 과정이었으며, 전시대부터 제반 시설 구축까지 시공의 대부분을 차지한다(9~11월). 4단계(대형 전시품 설치)에는 공룡 레플리카를 비롯한 대형 전시품을 설치하였다(11월). 5단계(소형 전시품 설치)는 실물 및 소형 전시품을 벽면과 전시대에 배치하는 과정으로, 이 단계는 전반적인 시공이 마무리되는 시점에 이루어졌다(11~12월). 한편 실물 전시품 이외의 패널이나 디오라마/영상 제작은 전체 시공 기간 동안 동시에 이루어졌다. 상기한 과정을 통해 2022년 12월 12일 개관식과 함께 대중에게 공개되었다.

3. 전시관 구성(고생물 중심)

고생물 분야 전시는 지질시대와 지구환경 변화에 따른 생명의 진화와 멸종을 선보이는데 초점을 맞추었으며, 특히 경상권 일대 화석에 대한 내용을 집중 배치하여 지역 자연유산에 대한 관심을 높이고자 노력하였다. 전시 형태를 어떻게 할 것인지는 두 가지 방안(표본 중심 또는 디자인 중심)을 검토한 후, 다양한 표본들을 갖추고 있으므로 전형적인 ‘박물관적 전시’를 도입하면서 일부 체험적 요소를 배치하는 것으로 전시 방향을 결정하였다.

주요 주제는 생명의 연대기(도입부), 고생대, 중생대 및 신생대에 관한 분야로 이루어져 있으며, 관련 콘텐츠를 총 18개 구역으로 구분하여 배치하였다(그림 1). 도입부를 제외한 전시 구역은 고생대 5개, 중생대 7개, 신생대 4개 및 미니 특별전 1개이다. 이 논문에서는 시대별 전시 구역들 중 유사한 전시를 묶어서 소개하고, 중요 표본에 대해 요약하였다. 각 시대별 전시 구역 구분은 고지리를 나타낸 지구본을 구역의 시작점에 배치하여 나타냈다. 이 지구본은 직접 손으로 돌려볼 수 있는 체험 전시품으로 되어있다.

3.1. 고생대 전시 구역

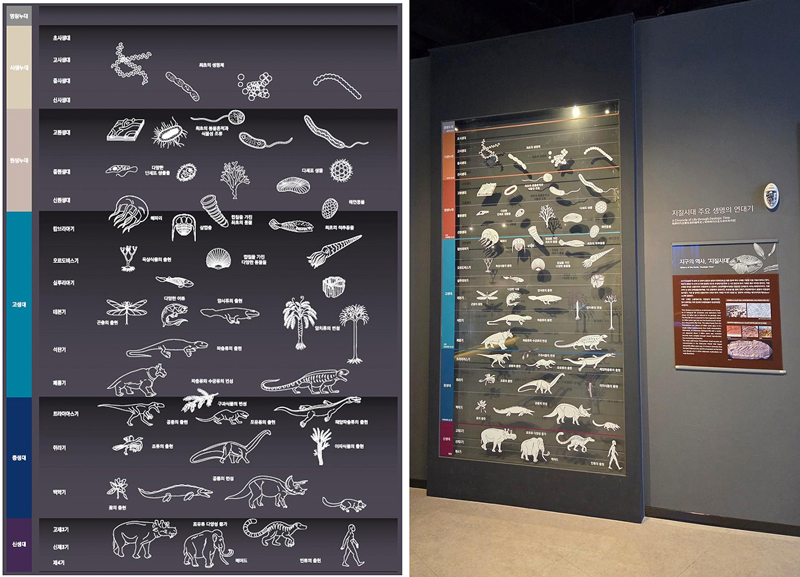

생명은 선캄브리아시대 후기부터 다양했으나, 복잡한 구조와 높은 다양성은 고생대 전기의 해양 생물 화석기록에서부터 풍부하게 찾을 수 있다. 따라서 고생대 전기와 관련된 다양한 고생물 자료는 전시 활용에 매우 적합하다. 국립대구과학관에서는 공간의 제약으로 인해 선캄브리아시대 전시품(예: 에디아카라기 생물군)은 과감히 생략하고 그 후 시대 전시에 집중하였다. 선캄브리아시대 전시품이 부재한 대신, 전시관 입구에 위치한 ‘생명의 연대기’(도입부) 그래픽 패널에 관련 내용을 간략히 나타냈다(위치: 그림 1[1]). 이 그래픽 패널은 해설과 함께 지질시대 동안 생명이 처음 등장한 시기를 한 눈에 볼 수 있도록 구성한 전시품이다(그림 3).

‘Timeline of Life’ exhibit near the entrance of the ‘Evolution of Life’ Hall (Left: Design concept, Right: Actual display).

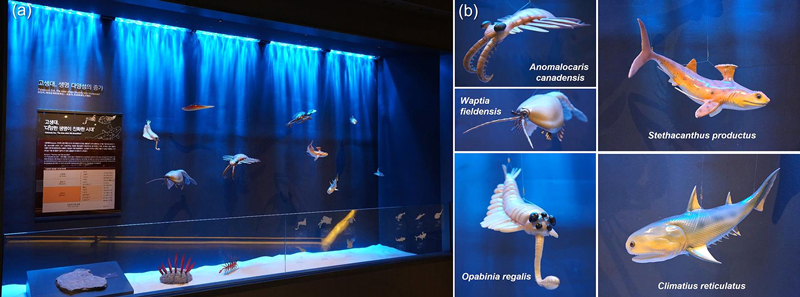

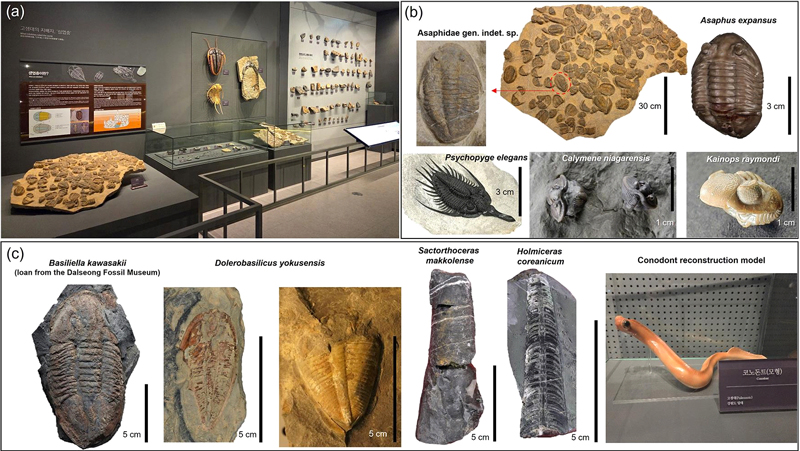

캄브리아기 버제스 셰일 화석군을 비롯하여 오르도비스기-데본기의 해양 동물 모형 11종과 실물 화석 2점(해백합 및 바다전갈)을 전면에 배치하여 고생대 바다의 생물다양성을 상징적으로 볼 수 있도록 전시하였다(위치: 그림 1[3]). 별도 고생태 디오라마를 연출하지는 않았으나, 깊은 바닷속에서 헤엄치는 듯한 효과를 주기 위해 물결이 일렁이는 듯한 조명을 도입하여 전시품에 집중하도록 하였다(그림 4). 삼엽충은 형태적 다양성과 시대적 대표성을 보여주는 분류군이기 때문에 별도 구역을 할당하여 전시를 선보였다(위치: 그림 1[4]). 실물 삼엽충 표본으로는 (1) 삼엽충 군집 2개(모로코 및 러시아 산출), (2) Elrathia kingi의 개체발생 과정별 표본(미국 유타 산출), (3) 탈피 화석(중국 산출), (4) 눈과 표면장식의 다양성을 나타내는 표본들(미국, 모로코 및 러시아 산출) 등이 있다(그림 5). 또한 부속지까지 복원한 삼엽충 모형 2점과 대형 종인 Isotelus rex (길이 72 cm) 레플리카를 전시하여 삼엽충에 대한 흥미를 높일 수 있도록 하였다.

‘Trilobites’ and ‘Paleozoic fossils in Korea’ sections: (a) Overall view of the exhibition, (b) Selected trilobite specimens from the Cambrian-Devonian of USA, Morocco, and Russia, (c) Fossils from the Taebaeksan Basin, and conodont reconstruction model.

국내 고생대 화석(위치: 그림 1[5])의 경우 태백산분지의 오르도비스기 지층들에서 산출된 삼엽충, 두족류, 완족류 및 필석류 화석 60여 점을 벽면에 부착하는 방식으로 전시하고, 관련 패널을 배치하여 먼 과거의 강원도는 바다였음을 보여주고자 했다(그림 5). 전시 중인 국내 삼엽충은 직운산층에서 흔하게 산출되는 3종(Dolerobasilicus yokusensis, Basiliella kawasakii 및 B. typicalis)이 대부분이며, 두족류는 직운산층의 Holmiceras coreanicum, Sactorthoceras makkolense 및 Kotoceras curvatum가 있다. 두족류의 경우 관람객들이 화석만으로 생존 당시의 형태를 이해하기 어렵기 때문에 복원 모형을 제작하여 관찰할 수 있게 하였다. 완족류는 Raphinesquina chosenesis와 Orthis nipponica 2종, 필석은 Psigraptus arcticus 1종을 전시하였다. 한편 고생대 생층서학 연구에서 큰 비중을 차지하지만 미화석이라서 전시가 어려운 코노돈트를 복원 모형(길이 30 cm)으로 제작하여 태백산분지의 지층들이 형성되던 당시 바다에 다양한 생물들이 존재했음을 부각한 전시품도 볼 수 있다.

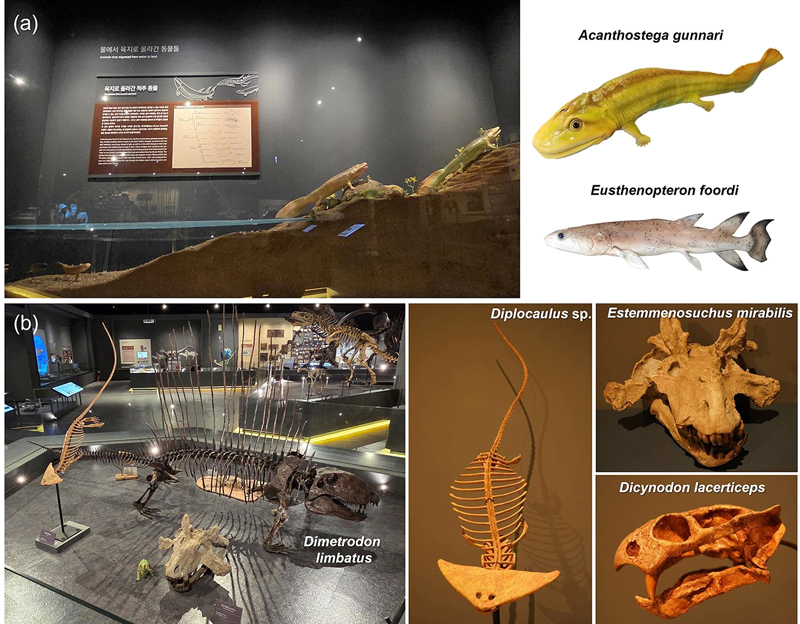

이 전시(위치: 그림 1[6])에는 초기 사지형어류(Tetrapodomorpha)의 육상 진출 및 진화 과정과 석탄기-페름기의 육상 척추동물에 대한 전시가 포함된다. 척추동물의 육상 진출은 모형 4종(Panderichthys, Eusthenopteron, Tiktaalik 및 Acanthostega)을 디오라마를 통해 한 눈에 이해할 수 있도록 배치하고, 분기도를 통해 공통조상에서 사지류(tetrapods)에 이르는 진화 과정을 패널로 설명하는 방식을 도입하였다(그림 6a).

Paleozoic vertebrate animal sections: (a) ‘Water-to-land’ section including diorama and tetrapodomorph reconstruction models, (b) ‘Terrestrial and semi-aquatic vertebrates’ section and replicas.

고생대 육상 척추동물은 아일랜드 전시 형태로 이루어져 있으며(위치: 그림 1[7]), 주요 전시품(레플리카)에는 Dimetrodon, Dicynodon, Estemmenosuchus, Diplocaulus 및 Seymouria 골격이 있다(그림 6b). 이 중 Diplocaulus 전신 모델은 국내에서 최초로 전시 중이다. 고생대 육상 척추동물 전시품은 관람객의 입장에서 얼핏 공룡의 일부나 파충류에 속한다고 판단할 수 있기 때문에 전시 패널의 내용도 무척 중요하다. 국립대구과학관에서는 관람객의 이해를 돕기 위해 양막류(amniotes)의 계통분기도를 제시하여 전시된 골격들이 파충류가 아니며, 오히려 우리와 더 가까운 분류군이었음을 전달하고자 하였다.

3.2. 중생대 전시 구역

중생대 전시는 총 7개 구역으로 나뉘어져 고생물 전시 중 가장 큰 부분을 차지한다. 특히 과학관이 위치한 대구가 포함된 백악기 경상분지와 산출 화석에 대한 내용을 충실히 선보이고자 하였다. 이 전시 구역에는 국립대구과학관이 소장 중인 표본들 중 가장 중요한 화석들도 많이 포함되어 있어서 이에 대해 추가 기술하였다.

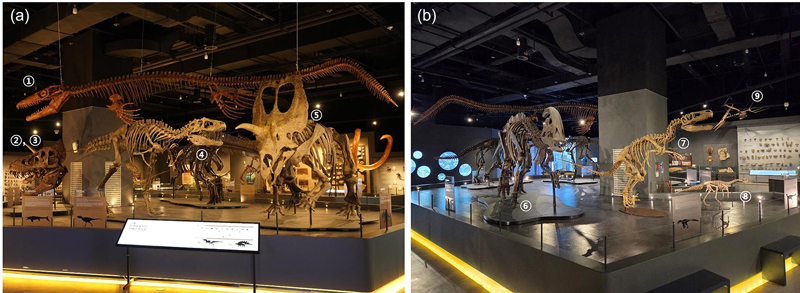

공룡은 자연사 전시를 시각적으로 가장 강렬하게 표현하는 소재이기 때문에 자연사박물관들의 중앙홀에 위치하는 경우가 많다(Lee, 2002). 국립대구과학관은 자연사만 다루는 박물관(과학관)이 아닌 종합과학관 이므로 관람객들에게 특정 주제에 대한 큰 인상을 주기 위해서는 각 전시관 입구에 들어섰을 때 대형 전시품이 압도하는 듯한 전시를 선보이는 것이 타당하다. 따라서 생명의 진화관에 진입하자마자 다양한 공룡과 익룡 및 해양 파충류 골격이 관람객에게 모습을 드러낸 구도로 전시를 기획하였다(위치: 그림 1[2]). 또한 다양한 전시품을 여러 방향에서 볼 수 있도록 전시관 중앙에 아일랜드 형태로 연출하였다(그림 7).

‘Dinosaur and Mesozoic reptiles’ section (replicas): (a) front view of the exhibition section, including 1. Gnathomortis stadtmani, 2. Tyrannosaurus rex skull, 3. Triceratops horridus Skull, 4. Lythronax argestes, and 5. Coahuilaceratops magnacuerna; (b) rear view of the exhibition section, including 6. Parasaurolophus walkeri, 7. Utahraptor ostrommaysi, 8. Conchoraptor gracilis, and 9. Pteranodon longiceps.

전시 중인 공룡 골격 레플리카는 공간적 문제로 인하여 최대 길이 10 m 이내로 선정하였다. 여기에는 가장 오래된 티라노사우루스과에 속하는 Lythronax를 비롯해 Coahuilaceratops, Parasaurolophus, Utahraptor 및 Conchoraptor의 전신 골격과 Tyrannosaurus와 Triceratops의 두개골 등 주로 백악기에 생존했던 공룡들을 전시하고 있다. 이 중 국내에서 유일하게 전시 중인 공룡으로는 Lythronax, Coahuilaceratops 및 Parasaurolophus (전신 골격만 해당)가 있다. 공중에 올려서 전시한 골격 레플리카로는 백악기를 대표하는 익룡 Pteranodon과 약 9 m 길이의 모사사우루스과 해양 파충류 Gnathomortis를 배치하여 관람의 즐거움을 주고자 하였다.

이 전시 구역(위치: 그림 1[8])은 대표적인 중생대의 동물 화석을 소규모로 일부 배치한 공간이다. 전시품으로는 공룡 머리 복원 모형 2개(Protoceratops와 Tarbosaurus), 실물 해외 화석(어류, 공룡알, 암모나이트 및 벨렘나이트), 그리고 중생대는 어떤 시대인지 간략하게 소개한 패널이 위치한다(그림 8a). 이 중 실물 암모나이트(지름 약 50 cm)는 만져볼 수 있는 ‘Hands-on’ 전시품으로 도입하였다. 중생대 소개 전시는 경상분지에 대한 전시를 소개하기 앞서 ‘도입부’의 역할도 한다.

경상분지는 백악기에 형성된 한반도에서 가장 넓은 면적의 퇴적분지로 경상남북도 대부분 및 전라남도 일부에 분포한다(Chang, 1975; Kang and Paik, 2013). 따라서 산출되는 화석도 다양하고 풍부한 편이다. 국립대구과학관이 위치한 대구 달성군은 하양층군 진동층의 한가운데에 자리하고 있으며, 주변으로 신동층군 지층들도 넓게 분포하고 있다. 지역의 특수성을 고려하여 이 구역(위치: 그림 1[9])의 대표 전시품으로 경상분지의 디오라마를 소규모이나마 도입하여 백악기 당시 우리가 사는 땅이 한때는 크고 작은 호수들, 강, 하천 및 선상지가 존재했던 공간이었음을 이해시키고자 하였다(그림 8b). 다음으로는 경상분지의 식물, 무척추동물 및 척추동물 전시 구역을 차례로 연결하여 화석으로부터 자연유산의 중요성을 인식시킬 수 있도록 노력했다. 전시관에서 가장 중요한 구역이므로 각 전시 소주제별 전시 내용과 중요 표본에 대해서 아래와 같이 추가 기술하였다.

1) 경상분지 식물 화석 전시: 총 12점의 백악기 식물 화석, 스트로마톨라이트 및 탄산염 피복체를 전시 중이다(그림 8c, 8d). 식물 화석의 경우 구미와 칠곡의 낙동층에서 산출된 양치식물과 은행나무잎이 배치되어 있으며, 이 중 나무고사리는 기둥 일부만 확보할 수 있었기 때문에 벽면 복원도 실루엣 위에 올려놓는 방식으로 전시하여 전체적인 형태를 알아볼 수 있도록 하였다(천연기념물센터 전시 방법과 유사). 스트로마톨라이트는 경산의 반야월층 노두에서 산출된 것은 확실하지만, 정확한 발굴 지점은 미확인 되었다. 탄산염 피복체는 진주층에서 흔하게 산출되는 형태이며, 조각난 것을 이어서 배열하였다.

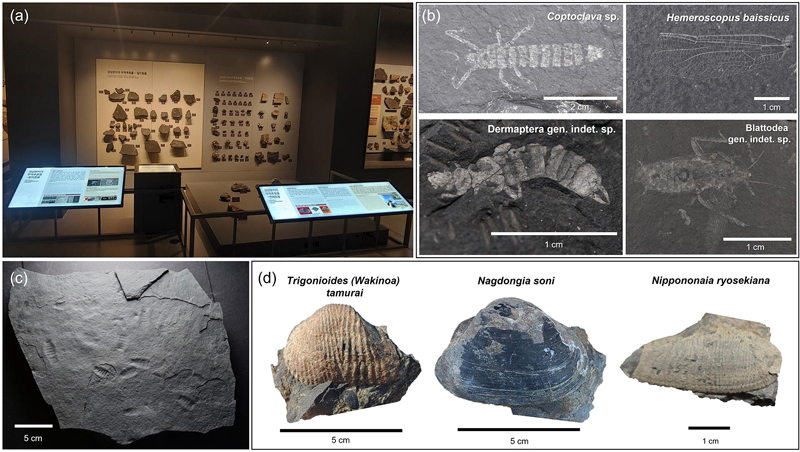

2) 경상분지 무척추동물 화석 전시: 이 전시(위치: 그림 1[10])에는 100여 점의 곤충, 거미, 개갑류 및 연체동물 화석을 한 곳에 배치하였다(그림 9). 낙동층과 하산동층의 연체동물을 제외한 거의 모든 무척추동물 화석은 진주층에서 산출된 것이다. 곤충의 경우 수서딱정벌레 Coptoclava 유충이 가장 많고, 잠자리 Hemeroscopus baissicus의 날개와 유충, 집게벌레, 바퀴류도 볼 수 있다. 또한 곤충 군집에 의해 형성된 것으로 추측되는 생흔화석도 전시 중이다. 백악기 거미 화석은 암석에서 발견되는 경우가 매우 드물기 때문에 그 가치가 매우 높다(Selden et al., 2012; Park et al., 2019). 국립대구과학관에는 진주층에서 산출된 거미 화석 11종 중 2종을 대여를 통해 도입하였으며(Koreamegops samsiki 및 Jinjumegops dalingwateri), 소형의 크기로 인하여 별도 전시장 내에 돋보기를 설치하여 볼 수 있게 하였다. 개갑류 화석(clam shrimps)은 사천 사남면 일대의 진주층 노두에서 화석 조사 중 발견한 것 중 일부를 운반하여 전시 중이다. 연체동물은 일부 하산동층에서 산출된 것이며, 대부분은 신동층군의 최하부를 이루는 낙동층에서 발굴된 이매패이다. 전시 중인 낙동층 이매패의 주요 분류군으로는 Nagdongia soni, Nipponaia ryosekiana, Plicatounio naktongensis 및 Trigonioides (Wakinoa) tamurai가 있으며, 유체부터 성체에 이르기까지 다양한 연령대의 많은 패각들이 분리된 채로 발견된 점으로 보아서 화석 군집이 범람에 의해 운반되어 쌓인 것으로 추측된다(예: Kim et al., 2015). 현재 저자와 공동연구진이 이매패 화석들에 대한 분류와 화석화과정에 대한 연구를 진행 중이다.

‘Invertebrates of the Gyeongsang Basin’ section: (a) Overall view of the exhibition, (b) Insects from the Lower Cretaceous Jinju Formation, (c) arthropod (insect?) trace fossil assemblage from the Lower Cretaceous Jinju Formation, (d) Non-marine bivalves from the Lower Cretaceous Nakdong Formation.

무척추동물 화석 전시 기법은 대부분의 표본을 벽면에 자석 또는 지지대로 부착하는 형태를 하고, 일부는 소형 전시대와 하부 전시대를 활용하였다(그림 9). 하지만 표본 대부분이 소형이고, 특히 곤충의 경우 필름 형태로 흑색 셰일에 압착되어 있기 때문에 빛의 영향을 많이 받아 관람객들에게 세부적인 형태를 보여주기 어려운 편이다. 따라서 향후 전시 개편이 이루어질 시에는 핵심 표본만 근접해서 볼 수 있도록 배치하고 고생태 디오라마를 강화하는 방식이 더 타당할 것으로 판단된다.

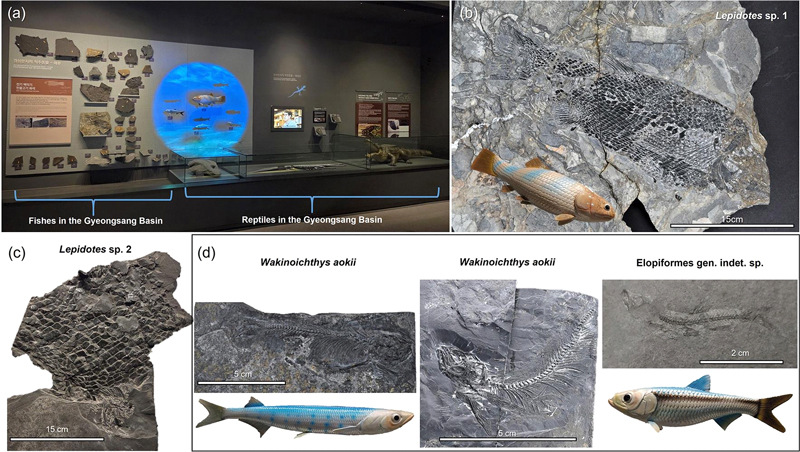

3) 경상분지 척추동물 화석 전시: 이 구역(위치: 그림 1[11])에는 기증받은 경상분지의 어류와 파충류 화석 30여 점을 전시하였으며, 부가적인 모형과 영상이 포함된다(그림 10).

‘Vertebrates of the Gyeongsang Basin’ section: (a) Overall view of the exhibition, (b) Lepidotes sp. 1 (DNSM-NPA-0212), (c) Lepidotes sp. 2 (DNSM-NPA-0215), (d) Some non-marine fish fossils. All fossils were discovered from the outcrops of the Lower Cretaceous Jinju Formation.

어류 화석 표본들은 모두 진주층에서 발굴된 경린어류, 여을멸류, 골설류 및 당멸치류에 속하며 보존상태는 양호한 편이다. 경린어류의 경우 총 3개체가 전시 중인데, 일반적으로 비늘만 부분적으로 산출되는 보존형태가 대부분인데 반해 국립대구과학관의 Lepidotes sp. 1(표본번호: DNSM-NPA-0212[기존 KPE 90201에서 변경], 사천시 서포면 구랑리 산출)는 머리부터 꼬리까지 온전한 형태로 발굴되어 학술적 가치가 매우 크다(그림 10b). 이 표본은 Yabumoto et al. (2006)와 화석도감들(Yang et al., 2003, 2013)에 간략하게 기재된 바 있으나 세부적인 연구는 아직까지 진행된 바 없다. Lepidotes sp. 2(표본번호: DNSM-NPA-0215, 사천시 축동면 반용리 산출)는 비늘과 가슴지느러미 등 일부 부위만 발굴되었으나, 발견 부위와 비늘의 크기를 통해 보았을 때 길이 2 m가 넘는 대형 종이었을 것으로 추측된다(그림 10c). 전시 중인 어류 중 가장 많은 수는 골설류에 속하는 Wakinoichthys aokii 및 W. sp.이다(그림 10d). 어류 화석의 형태만으로는 관람객이 생존 당시의 모습을 추측할 수 없어서 각 분류군마다 모형을 제작하였으며, 빔 프로젝터를 활용해 수중에서 유영하는 듯한 형태로 전시하였다.

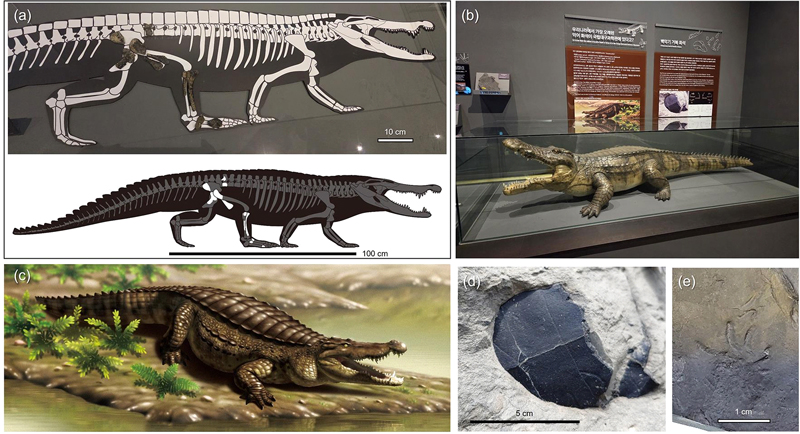

파충류 화석 전시 표본은 3점(악어 골격, 거북 배갑 및 도마뱀 발자국)이 있다. 이 중 악어 화석(표본번호: DNSM-NPA-1732)은 칠곡군 왜관의 낙동층 노두에서 산출된 것(발견자: 김중욱 대구교육대학교 명예교수)으로 해부학적 특징에 근거해 로라시아 대륙(유라시아 및 북아메리카)에서 번성했던 고니오폴리스과(Goniopholididae)의 한 종으로 분류하였다. 산출 부위는 부분적인 척추, 골반, 대퇴골, 경골, 비골 및 중족골 등으로 이루어져 있으며(박진영 박사 자문 결과), 골격을 토대로 추정한 전체 길이는 약 2 m 정도이다(그림 11a). 이 화석은 국내에서 발견된 악어 화석 중 오래되었을 뿐만 아니라 최초의 고니오폴리스과 기록이다. 기존 경상분지에서 보고된 악어 골격은 하산동층의 “Hadongsuchus” 두개골(Lee, 2005)과 이빨(Yun et al., 2007), 진주층의 턱뼈와 이빨 일부 등(Yun et al., 2004)이 있으나 국립대구과학관의 표본과는 분류학적으로 다른 악어들이다. 비록 낙동층의 고니오폴리스과 악어가 부분적으로 발견되었지만, 현재까지의 분석 결과로는 신속 신종에 속하는 것으로 판단되어 연구가 진행 중이다. 전시는 발견 부위가 단편적이기 때문에 골격 복원도 위에 화석을 올리는 방식으로 하였으며, 그 옆에는 살아있을 당시 모습으로 복원한 모형을 근연 분류군인 Goniopholis를 기반으로 제작하여 전문 팔레오아티스트가 그린 그림과 함께 배치하였다(그림 11b, 11c). 또한 관람객의 이해를 돕기 위해 전시 중인 악어 화석과 국내 악어 화석 기록에 대해 해설한 영상을 배치하여 다양한 정보를 제공하고자 하였다. 한편 거북 배갑은 하동의 하산동층에서 발견된 아도쿠스과(Adocidae) 종으로 아직 정확한 종 수준의 분류는 이루어지지 않았다(그림 9d). 도마뱀 발자국은 진주의 진주층에서 발견된 부분적인 표본 2점이다. 도마뱀의 움직임을 알 수 있도록 발자국 화석 옆에는 빔 프로젝터로 도마뱀이 걸어가는 움직임을 영상으로 구현하였다(그림 10a, 11e).

Some reptile fossils from the Gyeongsang Basin: (a) Excavated skeletal elements of goniopholidid specimen (DNSMNPA-1732) from the Lower Cretaceous Nakdong Formation, (b) Reconstruction model of goniopholidid taxon, (c) Life restoration of goniopholidid taxon (artwork by Yusik Choi), (d) Adocid turtle fossil from the Lower Cretaceous Hasandong Formation, (e) Lizard footprint from the Lower Cretaceous Jinju Formation.

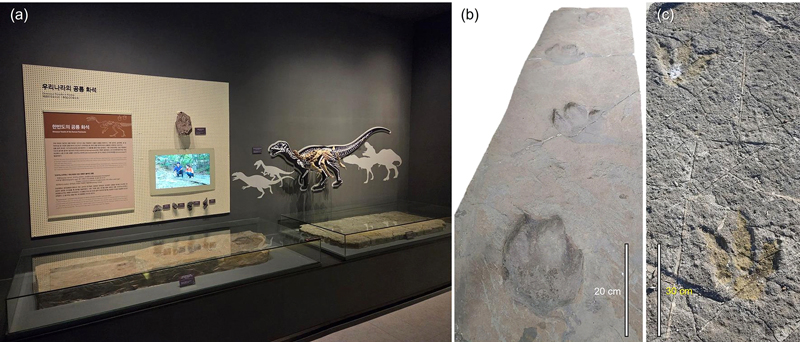

한반도의 공룡 전시(위치: 그림 1[12])는 진동층에서 산출된 공룡 발자국(보행렬) 2점과 국내 공룡 골격 레플리카 등을 배치한 공간이다(그림 12a). 공룡 발자국은 임성규 명예교수(경북대학교)께서 발굴하신 표본들로, 보행렬 1점은 함안층의 적색 이암(경남 함안군 칠서면)에서 산출된 조각류 발자국이며 4개의 발자국이 이족보행으로 걸어간 흔적이 남은 표본이다(표본번호: DNSM-NPA-1795; 그림 12b). 또다른 보행렬은 진동층(경남 고성군)에서 산출된 수각류의 발자국 2개가 보존된 표본이다(표본번호: DNSM-NPA-1796; 그림 12c). 보행렬 표본들은 관람객들의 용이한 관찰을 위해 매우 가까이에서 볼 수 있도록 배치하였고, 표본 크기에 맞춘 유리장으로 보호 중이다. 발자국 전시대 상단에는 필자가 2022년 대구 MBC의 요청으로 출연한 ‘대구의 공룡’ 영상(‘생방송 시시각각’에 편성)을 배치 및 상영하여 시민들에게 대구의 공룡 발자국 화석산지들을 소개하고자 하였다. 또한 한반도에서 발견된 공룡 골격 화석을 소개하기 위해 코리아노사우루스(Koreanosaurus boseongensis)의 골격 레플리카를 배치하였다.

‘Dinosaur fossils in Korea’ section: (a) Overall view of the exhibition, (b) Ornithopod trackway slab from the Upper Cretaceous Haman Formation, (c) Theropod trackway slab from the Upper Cretaceous Jindong Formation.

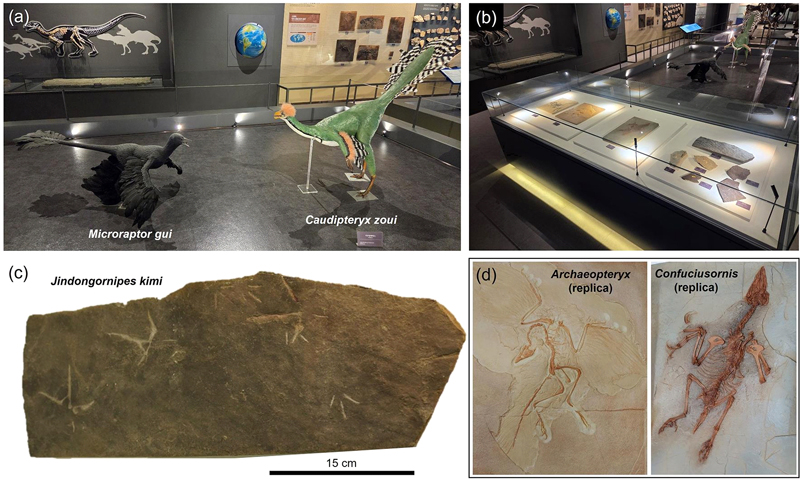

중생대 조류 전시(위치: 그림 1[13])에는 깃털 공룡과 소형 전시대(발자국 화석 및 골격 레플리카)를 배치하였다. 깃털 공룡의 경우 복원 모형 2점(Caudipteryx와 Microraptor)을 패널과 함께 배치하여 조류의 공룡 기원설을 시각적으로 보여주고자 하였다. 소형 전시대 내에는 국내 백악기 새 발자국 화석 5점(Jindongornipes kimi, Koreanaornis hamanensis 및 Uhangrichnus? sp. 등)을 시조새(Archaeopteryx) 및 공자새(Confuciusornis) 골격 레플리카와 함께 전시하였다(그림 13).

3.3. 신생대 전시

신생대는 현재의 생물군과 인류가 등장한 시대이고, 흥미를 끌 수 있는 주제(매머드 등)가 풍부하다. 국립대구과학관의 경우 신생대 관련 전시를 총 4개 구역(메셀 피트, 거대 동물군, 한반도의 신생대 화석 및 인류의 진화)으로 구분하였다. 이 중 한반도의 신생대 화석은 지역의 고유성을 가진 중요 화석 표본들을 다양하게 전시 중이다.

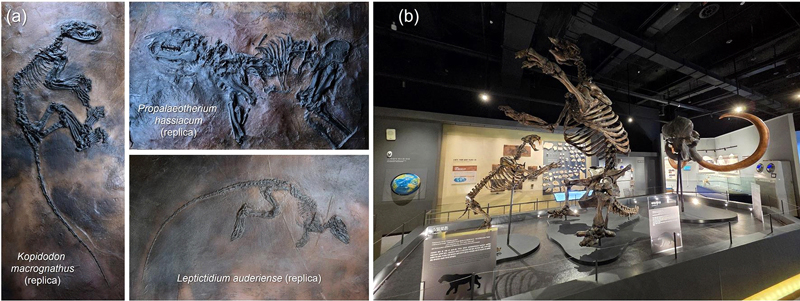

신생대 동물에 관한 전시는 공룡과 더불어 자연사 관련 전시관에서 가장 인기 있는 주제이다. 일반적으로 국내 자연사박물관이나 과학관의 신생대 전시에는 플라이스토세 거대 동물군(megafauna)을 전면에 내세우는 경우가 많다. 국립대구과학관에서도 관람객들의 이목을 끌기 위해 동일한 방법을 선택했지만, 신생대 초기의 소형 동물 화석들도 소개하고자 일부 소규모 전시를 추가하였다(위치: 그림 1[14]). 전시 중인 소형 전시품은 UNESCO 세계자연유산으로 지정된 독일 메셀 피트(Messel Pit)의 에오세 포유류 및 파충류 6종을 레진을 활용해 복제한 것으로, 초기 진수류와 설치류를 비롯해서 원시 말, 박쥐 및 뱀이 포함된다(그림 14a). 대형 포유류 화석 전시(위치: 그림 1[15])에는 스밀로돈(Smilodon)과 땅늘보에 속하는 에레모테리움(Eremotherium)의 전신 골격 레플리카, 그리고 컬럼비아 매머드 두개골 등 3종의 레플리카를 배치하였다(그림 14b). 전시품 패널에는 기본적인 해설과 더불어 대형 포유류의 멸종 원인을 설명하는 두 가지 가설(기후변화와 인간의 영향)을 작성하여 급격한 기후변화와 인간의 무분별한 사냥이 생태계에 어떤 영향을 주는지 알 수 있도록 하였다.

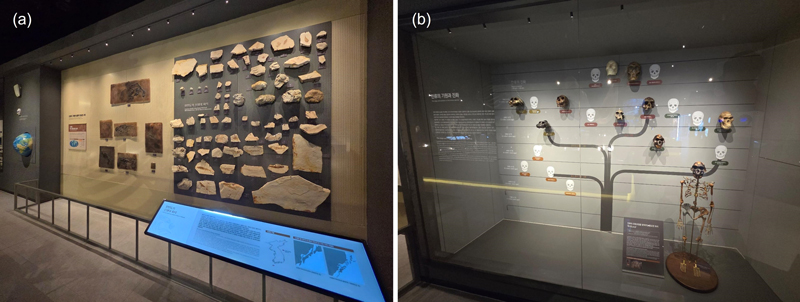

국내 신생대 화석은 대부분 동해안과 접한 경북, 울산 및 강원도 동해의 마이오세 분지들과 플라이스토세에 형성된 제주도 서귀포층에서 산출된다(Yang et al., 2013). 국립대구과학관에서는 풍부한 화석 산출과 대경권이라는 지역성을 고려하여 포항에 분포하는 포항분지(천북역암층 및 두호층)와 장기분지(금광동층)에서 발굴된 화석 70여 점을 주로 전시하였다(위치: 그림 1[16])(그림 15a). 표본은 대부분 대여와 일부 기증을 통해 전시할 수 있었다. 포항분지는 국내의 대표적인 함화석 신생대 퇴적분지로 미화석부터 고래에 이르기까지 다양한 해양 기원의 화석들이 산출된 바 있다(예: Yoon, 1976; Choi et al., 1984; Huh et al., 1994; Huh and Whatley, 1997; Min, 2013). 전시 중인 포항분지 화석에는 어류, 갑각류(게), 극피동물(성게류, 불가사리 및 거미불가사리류), 그리고 연체동물(이매패 및 복족류) 등 전형적인 해양동물 화석들과 예외적으로 보존된 곤충들이 포함된다. 장기분지 금광동층은 국내에서 가장 다양한 마이오세 식물상이 확인된 지층으로, 호수로 유입된 나뭇잎들이 매우 풍부하게 산출된다(Paik et al., 2010). 국립대구과학관에는 단풍나무속(Acer)을 비롯한 여러 식물들의 나뭇잎 화석을 일부 전시 중이다. 패널에는 마이오세 초기와 중기의 한반도 고지리도를 배치하여 포항과 인근 지역에서 해양 화석이 많이 산출되는 이유에 대해 설명하였다.

이 전시(위치: 그림 1[17])에서는 좁은 면적이나마 사람과(Hominidae)의 계통진화를 나타내고자 하였으며, 국립중앙과학관 인류관의 전시를 참고하였다. 기본 전시 방향은 벽면에 시대에 따라 근연 그룹들의 종분화 시기를 보여주는 분기도와 함께 대표적인 고인류 두개골을 배치하는 방식을 사용했다(그림 15b). 또한 많은 연구결과들에 따라 파란트로푸스(Paranthropus)를 오스트랄로피테쿠스(Australopithecus)에 속하는 것이 아닌 별도의 속(genus)으로 나타냈다(예: Parins-Fukuchi et al., 2019). 해설 패널은 인류의 진화가 매우 복잡하였음을 간단히 설명하고, 대표적인 분류군들에 대해 소개하였다. 여기에는 현대 인류(Homo sapiens)와 네안데르탈인(H. neanderthalensis)의 공통 조상이 하이델베르크인(H. heidelbergensis)이라는 기존 학설을 인용하였다(예: Timmermann et al., 2022). 벽면 전시 앞에는 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스(A. afarensis)의 가장 유명한 표본 ‘루시’(Lucy) 전신 골격 레플리카를 표본 해설 패널과 함께 배치하였다.

3.4. 미니 특별전

미니 특별전(위치: 그림 1[18])은 고생물학과 관련된 주제들을 주기적으로 교체하는 방식으로 선보이는 소규모 전시이다. 생명의 진화관 개관 당시(2022년 12월)에는 미화석(microfossils)에 대하여 전시하였으며, 2024년 9월부터 현재는 생흔화석(trace fossils)에 대한 전시를 선보이고 있다. 각 전시에 대한 소개는 다음과 같다.

미화석은 현미경적 크기로 인하여 육안으로 확인하기 어렵기 때문에 일반 대중들에게 익숙한 주제는 아니다. 하지만 생층서, 고기후, 진화 및 화석연료 부존을 연구하는데 있어서 매우 중요한 요소이고, 다양한 형태의 진핵생물 분류군(동물계, 식물계 및 SAR 상군 등)을 아우르기 때문에 관람객들에게 새로운 호기심을 자아낼 수 있다.

전시에 활용했던 미화석(개형충, 유공충 및 코노돈트)은 30여 개체이다. 개형충은 5종이 활용되었는데, 필자가 경상분지 진주층에서 발굴한 백악기 담수 개형충 중 신종으로 보고한 3종(Cypridea khandae, C. samesi 및 Mongolocypris kohi)과 논에서 직접 채집한 현생 2종(Dolerocypris sinensis 및 Ilyocypris salebrosa)이 포함된다. 유공충은 포항분지의 저서성 유공충 1종(Ammonia sp.)을 활용했다. 코노돈트는 총 3종으로, 故박수인 명예교수(강원대학교)께서 평안누층군 금천층(석탄기)에서 발굴하신 Idiognathodus delicatus와 분류불명 2종으로 구성된다. 확보된 미화석은 실체현미경 3대를 통해 관찰할 수 있도록 하였으며, 기기 파손과 미화석 슬라이드의 분실을 막기 위해 접안렌즈와 초첨/배율조절 나사를 제외한 나머지 부분을 만질 수 없는 아크릴 케이스에 넣어 배치했다(그림 16). 패널은 6개를 제작하여 미화석 분류군별 구조, 특징, 복원도 및 활용 등에 대해 기술하였다. 또한 다양한 미화석의 아름다움을 자세히 관찰할 수 있도록 확대 모형 8종을 도입하였다(개형충 1종, 방산충 2종, 유공충 3종, 규조 1종 및 석회비늘편모류 1종).

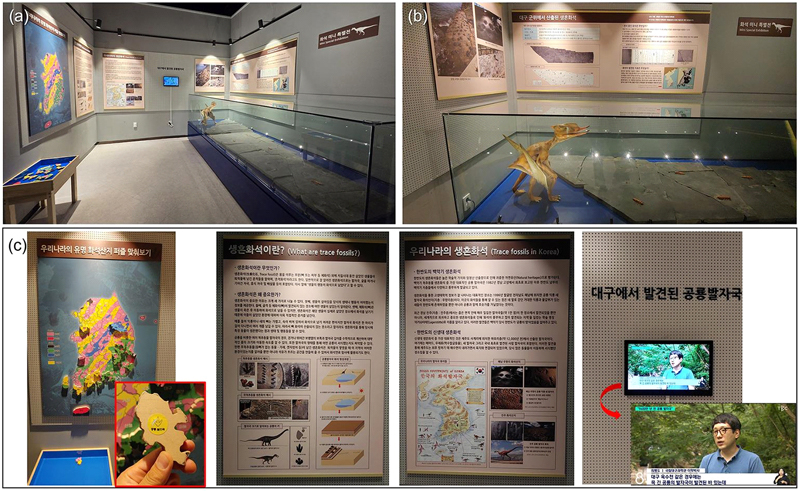

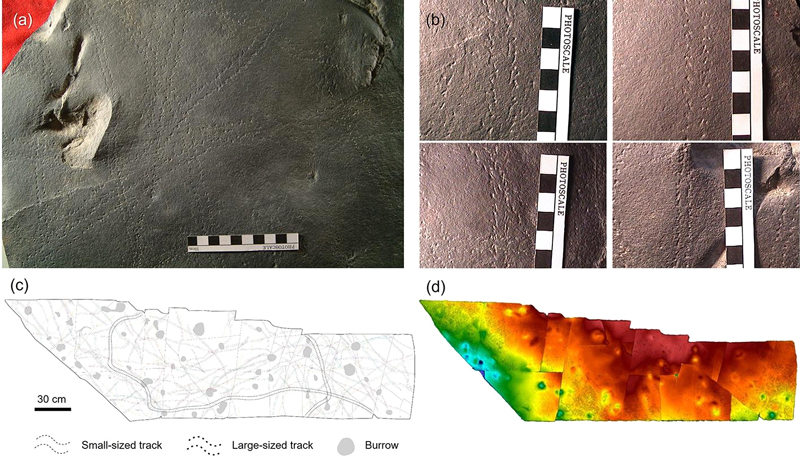

이 전시는 대구 군위군 우보면에 위치한 하천가의 진주층 노두에서 발굴된 대형 생흔화석 군집 슬랩(가로 약 3.5 m, 세로 0.8 m)을 수증 받으면서 기획되었다(윤철수 박사 기증)(그림 17, 18). 생흔화석 군집은 좁은 면적의 흑색 셰일에 절지동물이 남긴 기어간 흔적(6개 종류, 55개)과 다수의 굴착흔(burrow)이 선명하게 남아있기 때문에 향후 생흔학 및 고생태학적 연구 활용 가능성이 크다(그림 18). 기초 연구에 따르면 부속지에 의해 만들어진 다수의 패턴들은 이 생흔이 절지동물에 의해 형성되었음을 뒷받침하나(Yun, 2020), 정확한 생흔화석 형성자를 동정한 연구는 아직 진행된 바 없다. 현재 가장 유력한 형성자로는 잠자리 유충 또는 등각류가 추정된다(Choi et al., 2024).

Current mini special exhibition ‘Trace fossils’ (September 2024~present): (a) Overall view of the exhibition, (b) Arthropod trace fossil slab from the Lower Cretaceous Jinju Formation, with some models (pterosaur and potential trackmakers [insects]), (c) Fossil site puzzle, interpretation panels, and ‘Dinosaur tracks in Daegu’ video.

Arthropod trace fossil from the Lower Cretaceous Jinju Formation: (a) Enlarged view of arthropod tracks, (b) Several morphotypes of the tracks, (c) Sketch of track and burrow distribution, (d) Elevation map of fossil.

상기 확보한 귀중한 표본을 기반으로 한반도의 생흔화석 정보를 알리기 위한 취지의 전시를 기획하였다. 전시 구성은 (1) 국내 화석산지 퍼즐, (2) 생흔화석 개요와 국내 생흔화석 소개 패널, (3) 대구 초례산 공룡 발자국 영상, (4) 군위 생흔화석 군집으로 나누었다. 먼저 국내 화석산지 퍼즐은 원상호 학예사(진주익룡발자국전시관)의 도움으로 만든 것인데, 남한 지질도 위에 20여 곳의 화석산지(지역) 퍼즐 조각을 맞추는 방식으로 구성되어 있다. 각 퍼즐 조각의 뒷면에는 대표 화석을 그래픽화 하여 나타내어 어떤 화석이 어느 지역에서 산출되었는지 알아볼 수 있게 하였다. 생흔화석 개요와 국내 생흔화석 소개에는 용어의 개념과 정의 및 형성 과정을 나타내고, 국내의 다양한 생흔화석산지들에 대해 소개하였다. 영상은 2024년 새롭게 발견된 대구 초례산 반야월층의 공룡 발자국을 필자가 자문했던 뉴스 보도를 활용한 것이다(TBC 8 뉴스, 2024년 6월). 마지막으로 표본 전시는 생흔화석 표본과 함께 모형을 활용하였다. 더불어서 생흔화석이 흑색 셰일에서 산출되었기 때문에 정확한 형태를 보여주기 위해서 조명과 분포도를 활용하였다. 모형의 경우 생흔형성종으로 추정되는 절지동물 중 잠자리 유충과 이를 먹이로 삼았을 것으로 추정되는 익룡 모형을 배치하여 실제 화석을 남긴 주인공들이 살아있는 듯하게 구현하였다. 익룡 모형은 군위에서 익룡 발자국 화석이 발견된 바 있기 때문에 도입하였다. 이러한 전시를 통해 관람객들은 다음과 같은 정보들을 배울 수 있다: (1) 생흔화석의 정의, (2) 중요성, (3) 국내에서 공룡 발자국 화석이 많이 발견된 이유, (4) 전시된 화석이 가지는 의미 등.

4. 의의 및 활용

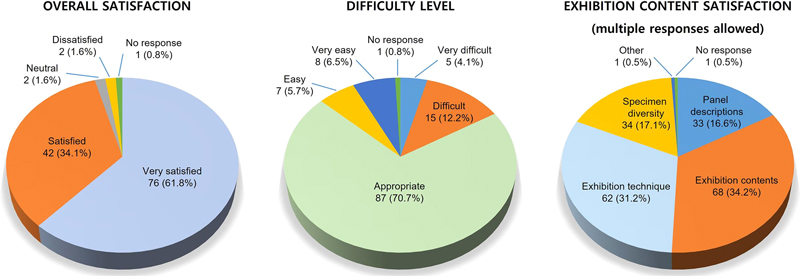

국립대구과학관 ‘생명의 진화관’은 지질시대에 따른 생물상의 변화를 보여줌과 동시에 대구·경북권의 자연사 표본을 통해 지역 자연유산의 중요성을 알리는데 중점을 둔 전시관이다. 다른 국립과학관이나 자연사박물관도 유사한 전시 방식을 활용하고 있지만, 생명의 진화관은 경상분지 및 포항분지에서 산출된 기관만의 고유한 전시 표본을 적극 활용한다는 점에서 차별된다. 예를 들어 경상분지의 중요한 동물 화석들(예: 이매패 군집, 악어 및 생흔화석 등)에 대하여 다양한 모형 및 멀티미디어(예: 전시 기획자 해설 영상)를 적극 활용한 전시품은 ‘우리 지역’의 자연유산이 왜 중요한지를 보여주는 좋은 자료가 된다. 이러한 전시 구축의 효과로 개관 이후 많은 관람객들이 방문하였으며, 오직 생명의 진화관 관람을 위해 찾아온 인원도 다수 있었다. 이는 대구·경북권 지역민들 특히 청소년들이 ‘자연사’라는 주제에 목말라 있었음을 알 수 있는 부분이다. 전시관 개관 약 1달 후 만족도 설문조사를 실시한 결과(20개 문항, 123명 참가), 전시에 만족한다고 응답한 비율이 약 96%(매우 만족 61.8%, 만족 34.1%)로 나타나서 지역민의 관심은 수치적으로도 증명되었다(그림 19). 난이도에 대한 만족은 약 83%가 적절함 또는 쉬움으로 응답하였다. 하지만 전시 수준이 어렵다는 의견도 약 16%로 적지 않아서 향후에는 접근이 더 쉬운 전시 콘텐츠를 도입할 필요가 있다고 판단된다. 또한 관람객이 작동해보거나 상호작용할 수 있는 전시품도 추가하여 흥미가 끊이지 않는 공간이 될 수 있도록 할 필요가 있다. 전시 내용에 만족한 이유에 대한 조사(복수응답 가능)에서는 전시 내용 자체가 흥미로웠다는 비율 34.2%, 연출 방식이 좋았다는 비율 31.2%, 그리고 전시 표본 다양성에 대한 만족 비율은 16.6%로 나타났다. 이 결과는 ‘자연사’라는 전시 주제와 전시 표본들이 관람객들에게 매우 흥미롭게 다가온다는 것을 보여주며, 전시 효과를 극대화하기 위해서는 전시 연출자가 많은 고민을 해야함을 나타낸다.

한편, 생명의 진화관 건립 과정에서 다양한 표본들이 도입됨에 따라 연구 기능도 활발해졌다. 주요 연구 분야는 화석 연구와 콘텐츠 개발에 관한 것으로 일부 예시는 다음과 같다: (1) 고생물학 연구(예시): Choi et al., 2021, 2023a; Choi and Wang, 2023, 2025a, 2025b, (2) 콘텐츠 개발(예시): Choi and Kim, 2021; Choi, 2022; Choi et al., 2024. 특히 고생물학 연구는 학술논문 10여 편을 전시관 준비 과정부터 현재까지 지속적으로 발표하여 연구에서 전시로 이어지는 이상적인 과학관이 될 수 있도록 노력하였다. 이와 더불어 대외활동과 협력을 활발히 수행하여 IGC 2024의 일환인 제5차 아시아개형충학회(Asian Ostracod Meeting) 개최 주관, 중국 고생물학자 초빙(난징지질고생물학연구소, 난징대학교 및 중국고척추고인류학연구소 소속 3인) 및 몽골고생물학연구소와의 MOU 체결(2023년 6월) 등을 완료하였다. 필자는 이러한 활동 결과를 바탕으로 신규 전시품이나 미니 특별전 구축 등 새로운 콘텐츠를 꾸준히 개발하는데 힘쓰고 있다. 또한 상기한 바와 같이 경상분지의 연체동물과 악어 화석 연구들도 향후 논문으로 발표할 예정이다. 연구를 위한 전처리 과정은 전시관 내부에 위치한 개방형 자연사 연구실에서 수행할 수 있다. 이러한 활동은 기관 고유의 연구가 전시는 물론 다양한 파생 교육으로 도출될 수 있는 밑거름이다.

과학관의 핵심 역할 중 하나인 교육을 위해서도 전시관을 잘 활용할 필요가 있다. 필자는 자연탐사캠프 연계, 지구과학 실험 연계교육 및 야간 심층해설 등을 개발하여 생명의 진화관을 교육과 연계하기 위해 노력하였다. 이 중에서 자연탐사캠프는 전국의 지질/생태명소를 전문가와 함께 1~4일 동안 답사하는 국내 유일의 정기 프로그램(연간 10회)으로, 자연과학 분야 진로를 설계할 수 있는 생생한 기회를 제공한다. 야외 교육에 참여한 학생들은 과학관의 생명의 진화관으로 돌아와서 현장에서 관찰했던 화석, 노두 또는 생물학적 정보를 전시품과 비교하며 정리하고, 부족했던 부분을 채우는 방식으로 배울 수 있다. 이 프로그램은 꾸준한 재참여율을 통해 과학자와의 교감이 미래 세대에게 매우 중요함을 보여준다. 지구과학 실험 연계교육은 필자가 서울시립과학관 및 서울대학교의 연구진과 함께 중학생들이 지구과학에 흥미를 가질 수 있도록 4개 부분(삼엽충, 공룡, 광물 및 수질)에 대한 교재를 만들어 진행하였다(Choi et al., 2020). 특히 삼엽충 교육의 경우 미국 유타의 캄브리아기 Wheeler Shale의 암석을 수입하여 발굴 체험해보고, 생명의 진화관에서 심화 학습을 할 수 있게 하였다. 야간 심층해설은 비정기적으로 개설되었으며, 특별한 체험기회를 제공하고자 평일 저녁시간대에 운영하였다(약 2시간 소요). 이 프로그램은 천체투영관의 대형 화면을 통해 공룡과 관련된 흥미로운 영상을 시청하고, 전시관에서 전시를 기획한 연구진이 직접 전시품들을 해설하는 과정으로 진행된다. 전시품 해설 시 별도로 준비한 실물 표본을 만져볼 수 있는 체험을 제공하면 어린이 관람객들에게 즐거움을 선사할 수 있다. 국립대구과학관에서는 수장고에 보관 중인 다양한 박제(수달, 까치, 쇠백로 등)와 화석을 만져볼 수 있도록 하였다. 특히 공룡 분화석이나 위석 표본을 적절히 묘사한 그림과 함께 배치하면 어린이들의 호기심을 자극하는 효과가 있다.

5. 결 론

국립대구과학관 생명의 진화관은 고생물학, 한반도 생물다양성, 동해 해양생물, 및 공진화 등 다양한 자연사 분야를 전시하는 공간으로, 이 중 고생물 분야 전시는 18개 주제를 시대별(고생대, 중생대, 신생대)로 구분하여 기획되었다. 주요 전시 콘텐츠에는 대중의 이목을 끄는 공룡을 비롯해 환경에 따라 다양하게 번성한 분류군들이 포함된다. 작은 규모이지만 이러한 전시를 통해 지질시대 동안의 생명 진화와 멸종에 대한 이해, 그리고 기후 및 환경의 변화가 인류에게 어떤 영향을 끼칠 수 있는지 보여주고자 하였다. 또한 대구·경북권의 중생대 및 신생대 화석 표본들을 부각시키는 전시를 통해 관람객들이 지역 자연유산의 학술적 가치와 소중함을 깨닫게 하는 공간이 될 수 있도록 노력하였다.

이 전시관은 개관 이후 관람객들의 많은 호응을 이끌어 냈을 뿐만 아니라, 특히 청소년들을 과학의 문으로 들어서게 하는 중요한 촉매제 역할을 하고 있다. 그리고 단순 전시에서 벗어나 전시관을 직접 기획한 과학자와 관람객 및 학생들이 교감하고, 진로를 모색해보는 교육이 생명의 진화관을 기반으로 꾸준히 진행되고 있다. 이러한 전시 및 교육 활용이 향후 자연사 분야 전시관을 건립하고자 하는 기관들의 참고 자료가 될 수 있기를 기원한다.

Acknowledgments

논문의 질적 향상을 위해 세심하게 검토해주신 편집위원장님, 편집위원님, 그리고 두 분의 심사위원께 감사드린다.

국립대구과학관 생명의 진화관을 건립하는 과정에서 많은 분들의 도움을 받았기 때문에 이 지면을 통해 감사의 말씀을 전한다. 먼저 다양한 고생물 자료들을 제공해 주신 김태완 이사님(전 국립대구과학관 및 청구고등학교), 김경수 교수님(진주교대), 남기수 교수님(공주교대), 허민 교수님(전남대), 양승영 교수님(경북대), 임성규 교수님(경북대)과 윤철수 박사님께 감사드린다. 전시관 조성에 관한 조언을 해주신 김동희 박사님(국립중앙과학관)과 백두성 관장님께도 감사드린다. 교재 공동집필을 함께 해준 최지훈 실무관(서울시립과학관)과 박진영 박사(서울대)에게도 도와주어서 고맙다는 말씀을 전한다. 정은경 박사님(달성화석박물관)과 원상호 학예사(진주익룡발자국전시관)께 전시품 대여와 조언에 대해 감사드린다. 그리고 함께 전시관을 기획하면서 고생이 많았던 국립대구과학관의 문주영 연구원(동물학)과 손오경 박사(식물학)께 고마움을 전한다. 마지막으로 생명의 진화관 건립과 전시 발전에 아낌없는 지원을 해주신 김주한 관장님(4대), 백운기 관장님(5대), 이난희 관장님(현 6대), 전해진 본부장님, 장재용 실장님, 그리고 전시기획실 직원 여러분께 감사의 말씀을 올린다.

이 논문은 국립대구과학관 자체 연구과제 ‘자연사 표본전시를 위한 화석 발굴 및 연구’와 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다(과제번호 RS-2023-00210214).

References

- Chang, K.H., 1975, Cretaceous stratigraphy of southeast Korea. Journal of the Geological Society of Korea, 11, 1-23.

- Choi, B.D., 2021, Paleontology of DNSM Special Exhibition. In: Woo, S., Jeon, H., Park, G., Han, H., Choi, B.D., Moon, J. and Kim, S. (eds.), 2021 DNSM Special Exhibition, Daegu National Science Museum, Daegu, 178 p (in Korean).

- Choi, B.D., 2022, The application of paleontological research in Daegu National Science Museum: Results and significance. International Symposium of Science Museums 2022, Daejeon, October 18-19, 141-145 (in Korean with English abstract).

- Choi, B.D., Jeon, H., Park, J.Y., Choi, J. and Song, M., 2020, Earth Science education program for middle school students. Daegu National Science Museum, Daegu, 75 p (in Korean).

-

Choi, B.D., Jia, B., Huh, M., Jung, J. and Wang, Y., 2021, Taxonomy, biostratigraphic and paleoecological aspects of non-marine ostracod fauna from the Jinju Formation (Albian) of the Gyeongsang Basin, South Korea. Cretaceous Research, 127, 104944.

[https://doi.org/10.1016/j.cretres.2021.104944]

-

Choi, B.D., Jung, J. and Huh, M., 2023a, Biostratigraphy and paleoecology of non-marine ostracods from the Cretaceous deposits in southwestern Korean Peninsula: a preliminary report. Journal of the Geological Society of Korea, 59, 495-511 (in Korean with English abstract).

[https://doi.org/10.14770/jgsk.2023.030]

- Choi, B.D. and Kim, T., 2021, Paleontological research project of Daegu National Science Museum and its applications for study, exhibition and education. International Symposium of Science Museums 2021, Daejeon, November 4-5, 240-244 (in Korean with English abstract).

- Choi, B.D., Moon, J. and Son, O., 2023b, The Evolution of Life - permanent exhibition catalogue book. Daegu National Science Museum, Daegu, 135 p (in Korean).

-

Choi, B.D. and Wang, Y., 2023, Nonmarine ostracod fauna from the Lower Cretaceous Shinekhudag Formation (SW Mongolia): Taxonomy, biostratigraphy and paleoecology. Journal of Paleontology, 97, 612-630.

[https://doi.org/10.1017/jpa.2023.5]

-

Choi, B.D. and Wang, Y., 2025a, Non-marine ostracods from the Cretaceous Banyaweol and Geoncheonri formations (Gyeongsang Basin, Korea) in the collections of the Geological Museum, KIGAM: Taxonomy, biostratigraphy, palaeobiogeography and palaeoenvironment. Historical Biology, 37, 933-949.

[https://doi.org/10.1080/08912963.2024.2341858]

-

Choi, B.D. and Wang, Y., 2025b, Cretaceous non-marine ostracod faunas of South Korea: Synthesis of taxonomy, biostratigraphy and paleoecology. Cretaceous Research, 168, 106070.

[https://doi.org/10.1016/j.cretres.2024.106070]

- Choi, B.D., Yun, C.S. and Jung, J., 2024, Cretaceous arthropod trace fossil from Gunwi, Daegu: Utilization of Local Natural Heritage for Science Museum. International Symposium of Science Museums 2024, Daejeon, November 3-4, 73-75 (in Korean with English abstract).

- Choi, D.K., Bong, P.Y. and Kim, B.K., 1984, Tasmanitids from Idong and Pohang (Miocene) formations of Korea. Journal of the Geological Society of Korea, 20, 215-221.

- Chun, H.Y., 2002, Strategies for effective operation of natural history museums -Focusing on geological and paleontological fields-. In: Lee, K.C., Lee, S.J. and Choi, C.G. (eds.), Special Symposium on Natural History Museum and Paleontology. The Paleontological Society of Korea Special Publication, No. 5, 1-12 (in Korean with English abstract).

- Huh, M., Paik, K.H. and Lee, E.H., 1994, Miocene ostracoda and paleoenvironment of the Lower Yeonil Group, Bomunji area, Korea. Journal of the Paleontological Society of Korea, 10, 57-68.

-

Huh, M. and Whatley, R., 1997, New species of Miocene cytheracean Ostracoda from the Pohang Basin, SE Korea. Journal of Micropalaeontology, 16, 31-40.

[https://doi.org/10.1144/jm.16.1.31]

- Kang, H.C. and Paik, I.S., 2013, Review on the geological ages of the formations in the Gyeongsang Basin, Korea. Journal of the Geological Society of Korea, 49, 17-29 (in Korean with English abstract).

- Kim, H.J., Paik, I.S., Kim, K. and Jeong, E.K., 2015, Occurrences, taphonomy and paleoenvironmental implications of the plant fossil deposits from the upper part of the Nakdong Formation (Early Cretaceous) at Geumho-ri, Chilgok-gun, Korea. Annual Joint Conference of the Geological Societies in Korea (Abstracts), Jeju, October 28-30, 407 p (in Korean).

- Kim, T., Kang, H. and Choi, B.D., 2019, Trace, life records in the fossils. Daegu National Science Museum, Daegu, 149 p (in Korean).

- Lee, H.J., 2005, A new Protosuchian (Archosauria: Crocodyliformes) skull from the Hasandong Formation (Lower Cretaceous) of Hadong, Korea. Master’s thesis, Chungnam National University, Daejeon, 75 p (in Korean with English abstract).

- Lee, H.J., Shin, H. and Kwon, S., 2006, Renovation and application for “Mesozoic Marine Reptiles” booth in the Geological Museum and multiple utilization of specimens. Journal of the Paleontological Society of Korea, 22, 305-312 (in Korean with English abstract).

- Lee, S.T. and Lim, J.D., 2005, Understanding Natural History Museums. Hyungseul Publishing, Paju, 267 p (in Korean).

- Lee, Y.N., 2002, Basic exhibition principles for the paleontology section in natural history museums -The Case of the Geological Museum, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources-. In: Lee, K.C., Lee, S.J. and Choi, C.G. (eds.), Special Symposium on Natural History Museum and Paleontology. The Paleontological Society of Korea Special Publication No. 5, 13-30 (in Korean with English abstract).

- Min, J., 2013, A study on the Suborder Odontoceti from the Duho Formation in the Pohang Basin, Korea. Master’s thesis, Chonnam National University, Gwangju, 92 p (in Korean with English abstract).

- Paik, I.S., Kang, H.C., Kim, H.J., Lee, H.I., Kim, K. and Jeong, E.K., 2010, The Geumgwangdong Formation of the Janggi Group, Pohang area: Stratigraphy, occurrences, and fossil leaf deposits. Journal of the Geological Society of Korea, 46, 535-552 (in Korean with English abstract).

-

Parins-Fukuchi, C., Greiner, E., MacLatchy, L.M. and Fisher, D.C., 2019, Phylogeny, ancestors, and anagenesis in the hominin fossil record. Paleobiology, 45, 378-393.

[https://doi.org/10.1017/pab.2019.12]

-

Park, T.Y.S., Nam, K.S. and Selden, P.A., 2019, A diverse spider (Araneae) fauna from the Jinju Formation, Cretaceous (Albian) of Korea. Journal of Systematic Palaeontology, 17, 1271-1297.

[https://doi.org/10.1080/14772019.2018.1525441]

-

Selden, P.A., Nam, K.S., Kim, S.H. and Kim, H.J., 2012, A fossil spider from the Cretaceous of Korea. Journal of Paleontology, 86, 1-6.

[https://doi.org/10.1666/11-094.1]

-

Timmermann, A., Yun, K.S., Raia, P., Ruan, J., Mondanaro, A., Zeller, E., Zollikofer, C., Ponce de León, Lemmon, D., Willeit, M. and Ganopolski, A., 2022, Climate effects on archaic human habitats and species successions. Nature, 604, 495-501.

[https://doi.org/10.1038/s41586-022-04600-9]

- Yabumoto, Y., Yang, S.Y. and Kim, T.W., 2006, Early Cretaceous freshwater fishes from Japan and Korea. Journal of the Paleontological Society of Korea, 22, 119-132.

- Yang, S.Y., Kim, J.Y., Paik, I.S., Yun, C.S., Lee, K.C., Lee, D.C., Lee, Y.G., Lim, J.D., Chun, H.Y. and Huh, M., 2013, Megafossils of Korea. Academy Book, Seoul, 426 p (in Korean).

- Yang, S.Y., Yun, C.S. and Kim, T.W., 2003, Atlas of fossils from Korea. Academy Book, Seoul, 419 p (in Korean).

- Yoon, S., 1976, Geology and Paleontology of the Tertiary Pohang Basin, Pohang District, Korea: Part 2, Paleontology (Mollusca) No. 1, Systematic Description of Bivalvia. Journal of the Geological Society of Korea, 12, 1-22.

- Yun, C.S., 2020, A Study on arthropod trackway from 100 million Years Ago. 66th National Science Fair (Proceedings), Daejeon, October 27, 1-31 (in Korean).

- Yun, C.S., Baek, K.S. and Jeong, Y.H., 2007, Cretaceous reptilian teeth from the Gyeongsang Basin. Journal of the Paleontological Society of Korea, 23, 27-47 (in Korean with English abstract).

- Yun, C.S., Lim, J.D. and Yang, S.Y., 2004, The first crocodyliform (Archosauria: Crocodylomorpha) from the Early Cretaceous of Korea. Current Science, 86, 1200-1201.